学び方・サポート

社会人が学びやすい、充実のオンライン学習

-

芸術教養学科・

文化コンテンツ創造学科通学不要!

-

芸術学科・美術科・

環境デザイン学科自宅学習+遠隔または対面が選べるスクーリング(年7〜12回)で学ぶ

※陶芸コースは、京都・瓜生山キャンパスでのスクーリングが必要です。

芸術教養学科・文化コンテンツ創造学科

<完全オンライン>オンデマンド教材中心・いつでもどこでも学べる

-

Webスクーリング科目

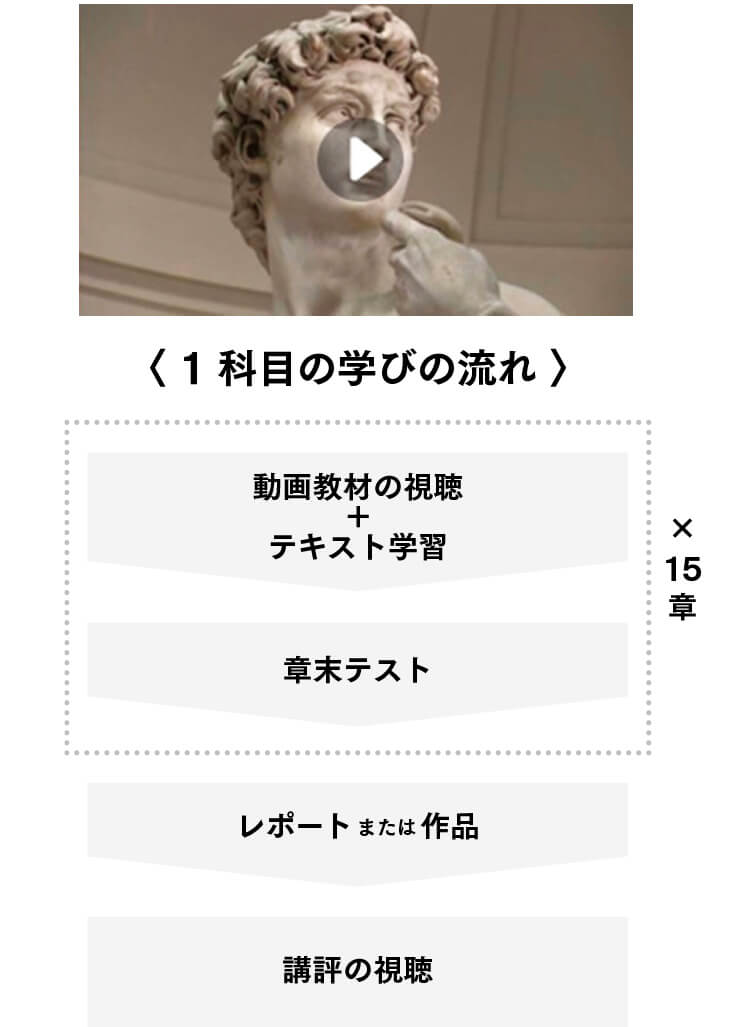

[動画で学ぶ]

動画教材を中心に学習します。動画視聴後、レポートや作品課題に取り組みます。

※書画コース専門教育スクーリング科目の学習の流れはこちら

-

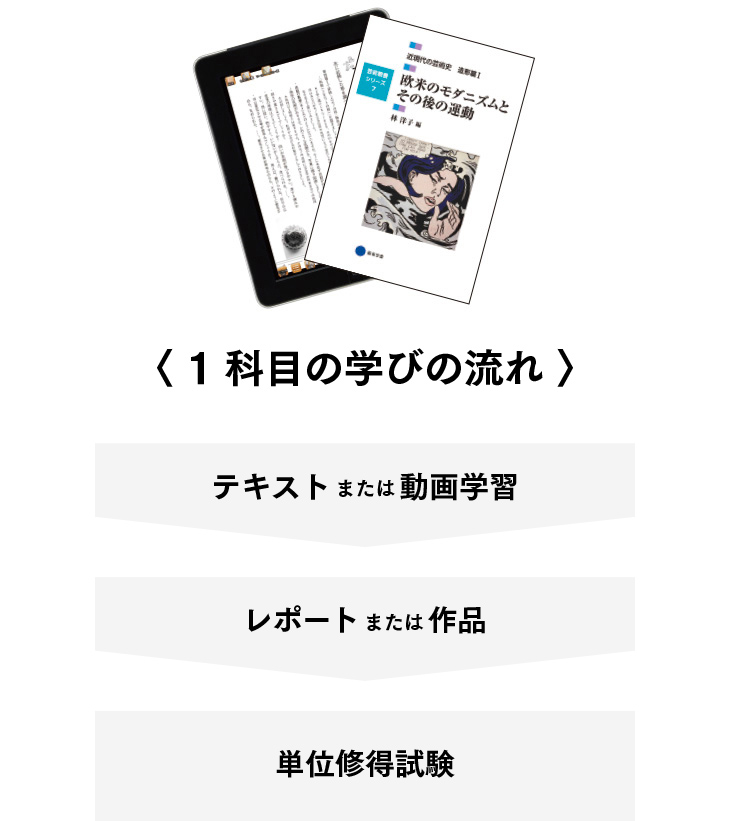

テキスト科目

[テキストや動画で学ぶ]

テキストや動画教材を参考にしながら、レポートや作品課題に取り組みます。提出した課題は、きめ細やかな添削が受けられます。

スクーリング受講について

文化コンテンツ創造学科のコースは完全オンラインで卒業可能ですが、共通科目としてスクーリング科目(総合教育科目、学部共通専門教育科目、学科専門共通科目、資格関連科目(要・受講登録))を受講することが可能です。

- 「文芸コース/アートライティングコース/書画コースの専門教育スクーリング科目(遠隔)の学習の流れはコースページに記載しております。

芸術学科・美術科・環境デザイン学科

自宅学習+リアルタイム授業で学ぶ

-

自宅で取り組む テキスト科目 レポート(TR)/作品(TW) 提出

レポートまたは作品(TX) 提出 教員が添削 (不合格なら再提出) 単位修得試験 (※TRのみ) 単位修得 TR→テキストレポート科目 TW→テキスト作品科目 TX→テキスト特別科目(卒業関連科目など) -

大学等で授業を受ける スクーリング科目 受講申し込み スクーリング受講 (事前・事後課題が必要な科目も) 単位修得 動画で学ぶ Webスクーリング科目 通学の必要はありません

週末や平日の空き時間を活用して、自分のペースでレポートや作品制作をすすめる一方、週末を利用した2日間のスクーリング(対面授業:年7〜12回程度※)で、教員からの直接指導を受けられます。

- ※最短での卒業をめざす場合、1年次入学生は年7〜8回、編入学生は年10~13回程度。

オンラインスクーリングを拡充

通学せずにスクーリングを受講できるオンラインスクーリング(遠隔授業)を複数科目で導入。たとえば総合教育科目では、約20科目(20単位)がオンラインで受講できます。

芸術学科・美術科・環境デザイン学科のコース専門教育スクーリング科目(必修)はオンライン(遠隔)だけでも卒業が可能です。

- ※陶芸コースのみキャンパスへの通学が必修となる科目があります。

オンライン学習について

学習用Webサイト「airU(エアー・ユー)」を活用して、時間や場所を選ばず、学ぶことができる環境を整えています。

オンラインスクーリング

動画教材を活用したオンデマンドでのスクーリングやテレビ会議システム(Zoom等)を用いたリアルタイムでのスクーリングなど、通学不要なスクーリングが充実。

課題の提出

レポートや作品などテキスト科目の課題のほとんどをWebで提出できます。

※陶芸やデッサンなど一部の課題を除く

単位修得試験

すべての科目でweb受験ができ、試験期間であればいつでもどこでも受験できます。

その他のサポートも充実

-

学習サポート

学習の進め方や学生生活をわかりやすく説明する「学習ガイド」や、すべてのシラバス(科目概要)をオンラインで見ることができます。新入生向けの補助教材やテキスト科目の助けとなる動画教材もご用意。自宅でも要点がわかりやすく、安心して学習に取り組めます。

-

スクーリング申し込み

オンラインで簡単に受講申し込みができます。 定員に空きのある場合、授業の10〜14日前まで受け付けしているので、自分の予定に合わせて申し込めます。

-

履修計画サポート

自分だけの履修管理ページでは、現在の単位修得状況を確認することができ、今後の履修のスケジュールを立てられます。また、何から履修すればいいかわからないという場合は、各コースが推奨する履修プランに従って今後の履修スケジュールを立てることもできます。

-

学生生活サポート

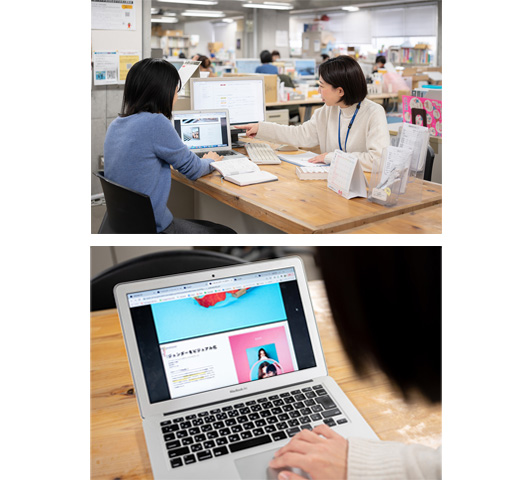

わからないことは質問フォーム「コンシェルジュ」で随時受付。教員や事務局が学生生活をサポートします。 その他、証明書発行の手続き、学習に関する情報の閲覧がWeb上で可能です。

-

本学オリジナルのテキスト/

動画教材も充実日本・アジア・ヨーロッパ・近現代の芸術史を学ぶ「芸術教養シリーズ」や、各学科・コースの専門教育科目のテキスト・動画教材では、本学教員をはじめ各専門分野の研究者・制作者が丁寧に内容を解説。わかりやすいと学生から好評です。

-

つながりサポート

オンラインコミュニティや対面イベントで、学生・卒業生・教員がつながりあう仕組みを設けています。

airUコミュニティ

学生、教員、卒業生をつなぐ交流用SNSです。大学からのお知らせ、学習会・展覧会等のイベント情報が定期的に配信されます。フリートークコーナーでは自由なトピックスを立て、交流することもできます。

収穫祭

全国各地の特色ある芸術文化や美術館・博物館の社会への取り組みを、ワークショップや特別講義、展覧会鑑賞、フィールドワークを通して学ぶ催しです。対面で学生、教員、卒業生が交流できる機会となっています。

過去の収穫祭 開催レポートはこちら

進路サポート

通学部と同様、キャリアデザインセンターが利用できます。(京都・瓜生山キャンパス/平日のみ)

- ※再就職や転職の相談・あっせんは行っておりません。

※利用対象は新卒に相当する方(卒業見込み時に27歳までで勤務経験がない方)です。

キャリアカウンセリング

有資格者のキャリアカウンセラーとの相談で、一人ひとりの進路を個別にサポートします。(オンラインまたは対面、事前予約制)

内定者ポートフォリオの閲覧

芸大生の就職活動で最大の武器となるポートフォリオ。内定を勝ち取った300冊以上を閲覧可能。(一部をオンラインでも閲覧可。フォームより要申請)

求人票閲覧や履歴書ダウンロード

オンラインでの求人票閲覧や、在学生専用の履歴書を無料で配布しています。