芸術教養学科

芸術教養

LIBERAL AND FINE ARTS

「モノの見方・感じ方」を変え、

暮らしの中に芸術を活かす方法を学びます。

基礎的な芸術の知識から、音楽や色彩といった、

暮らしに身近なアート・デザインの実践例まで。

幅広く学び、仕事や生活に活かすことをめざします。

芸術教養学科の特長

01.

伝統文化とデザイン思考を同時に

学ぶ。

私たちはどこから来たのか、今を、これからをいかに生きていくのかについて、過去=伝統文化、現在〜未来=デザイン思考から読み解いていきます。

02.

日常で活かせるデザイン思考を

獲得。

自分たちの文化やコミュニティなどの構造を読み解き、問いを発見し、それを改善するための具体的な方法を検討するなど、暮らしに美しさや豊かさをもたらす手段として、デザイン思考を身につけることをめざします。

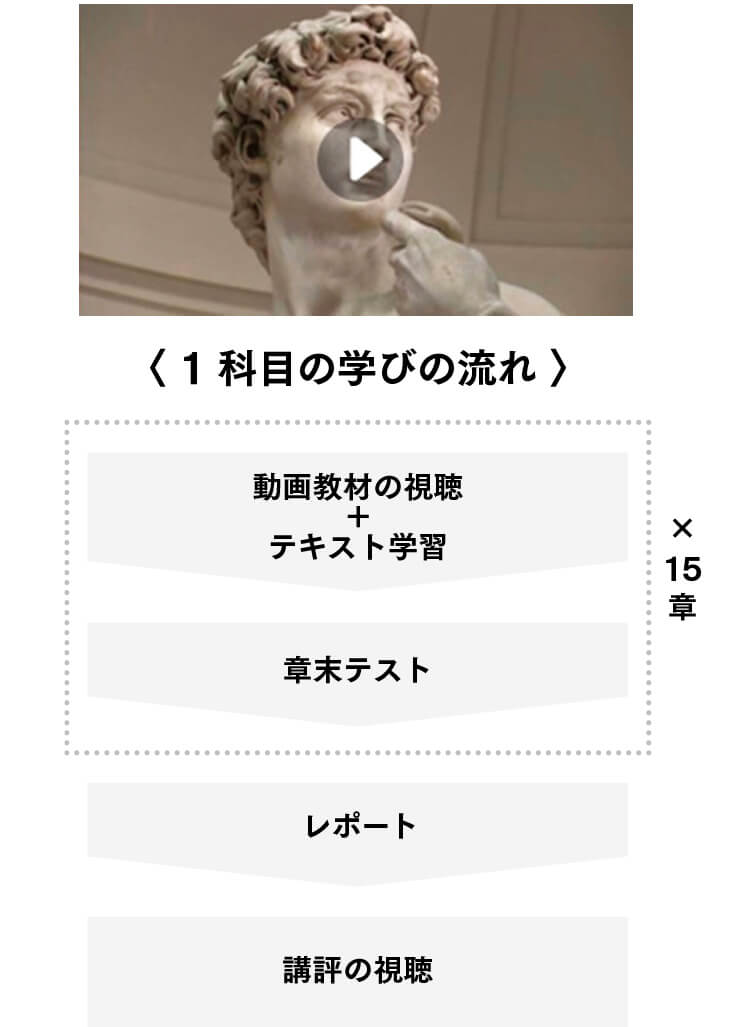

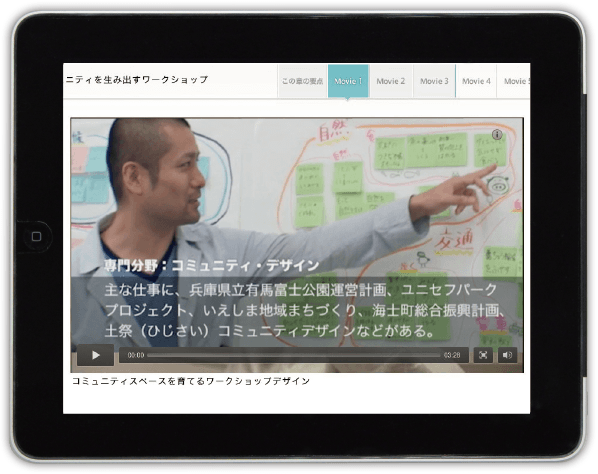

03. 本学オリジナル動画教材とテキストで学ぶ。

学習効果が最も高いと言われる「3〜5分間」の動画教材とテキストで学びます。動画教材は「日曜美術館」などを制作するNHKエデュケーショナル協力による豊富な素材と、本学教員による臨場感あふれる動画授業を展開。

学費の目安

| 入学選考料 | 20,000円 |

|---|---|

| 入学金 | 30,000円 |

| 授業料 | 170,000円 × 4年間 = 680,000円 (1ヶ月あたり15,000円) |

|

卒業までの合計⾦額(4年間) |

|

| 入学選考料 | 20,000円 |

|---|---|

| 入学金 | 30,000円 |

| 授業料 | 170,000円 × 2年間 = 340,000円 (1ヶ月あたり15,000円) |

|

卒業までの合計⾦額(2年間) |

|

カリキュラム概要

「モノの見方、感じ方」を変え、

暮らしの中に芸術を取り入れ、活かす方法を学びます。

本学科では、広く人類の芸術的達成を知り、東アジアや日本の文化的伝統のうえに成立してきた今日の社会を学びます。

そのなかで、どのような創造的生き方が可能なのかを、さまざまなデザイナーや芸術家たちの活動を参考にしながら研究します。

3つのカテゴリーから構成されるカリキュラムで、他では実現できなかったここだけの学びがあなたを支えます。

芸術教養講義1~5、11

私たちのデザイン

今日の生活における芸術・デザインのあり方や可能性を学びます。

- 1. 拡張するデザイン思考~ 創造的に生きるために

- 2. 時間のデザイン~生活における イベントの有用性と価値

- 3. 空間における日本文化の考察

- 4. 編集学~情報編集の思考法

- 5. 共創における問いのデザイン

- 6. 対話のデザイン~ 豊かな関わりのつくり方

芸術教養講義6~10、12

伝統を読みなおす

日本やアジアの伝統的な行事や空間の作り方を学びます。

- 6. 伝統文化の再考

- 7. 行事と暮らしの文化

- 8. 伝統的空間の様式

- 9. コレクションと 展示・鑑賞の歴史

- 10. 文化交流の歴史

- 12. 対話によって創造される文化

日本・アジア・ヨーロッパ・近現代 各1〜4

芸術史

アートと過ごす時間をもっと贅沢に。

映像教材は、NHKで放送中の「日曜美術館」や「美の壺」など、国内外の芸術家や文化人、美術館との幅広いネットワークを生かした良質な美術番組を制作しているNHKエデュケーショナルが協力。

世界有数の素材から制作された豊富な動画コンテンツによって、日本・アジア・欧米の彫刻、絵画、工芸、建築、文学の世界を分かりやすく学びます。

入学すると、約1,800本の映像教材がすべて視聴可能に。

まなぶ

動画とテキスト、

学びのスタイルは2つ

- Webスクーリング科目 [動画とテキストで学ぶ]

学習効果が最も高いと言われる「3〜5分間」の動画教材とテキストで学びます。 映像教材は「日曜美術館」などを制作するNHKエデュケーショナル協力による 豊富な素材と、本学教員による臨場感あふれる映像授業を展開。

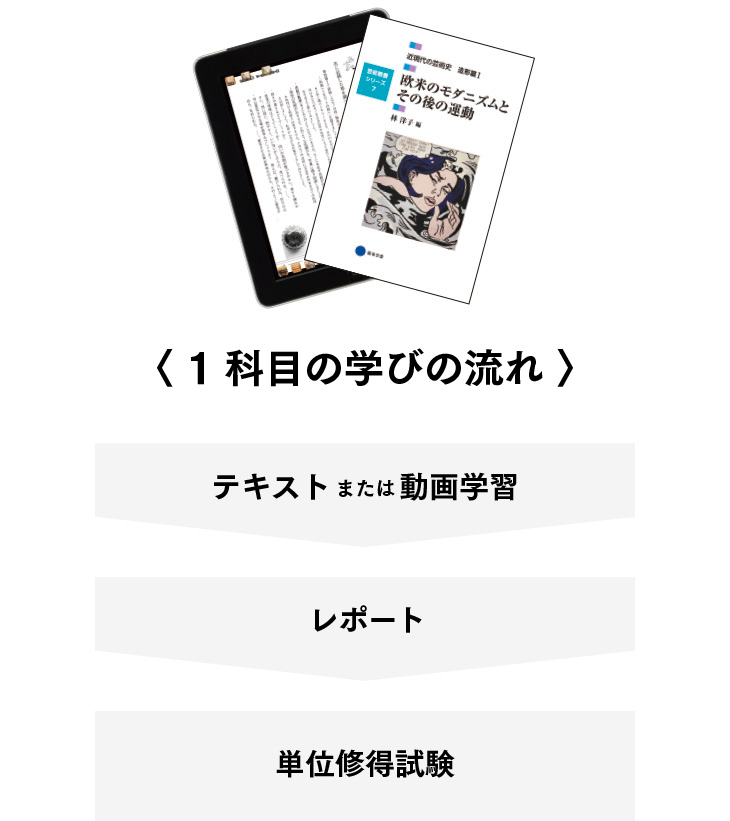

- テキスト科目 [電子テキストで学ぶ]

本を持ち歩かなくてもWeb上で読める「電子テキスト」が教材。 提出したレポートには、教員による細やかな添削が受けられます。

学びは3~5分の映像教材が中心だから、

働きながら、家事の合間に、無理なく学べます。

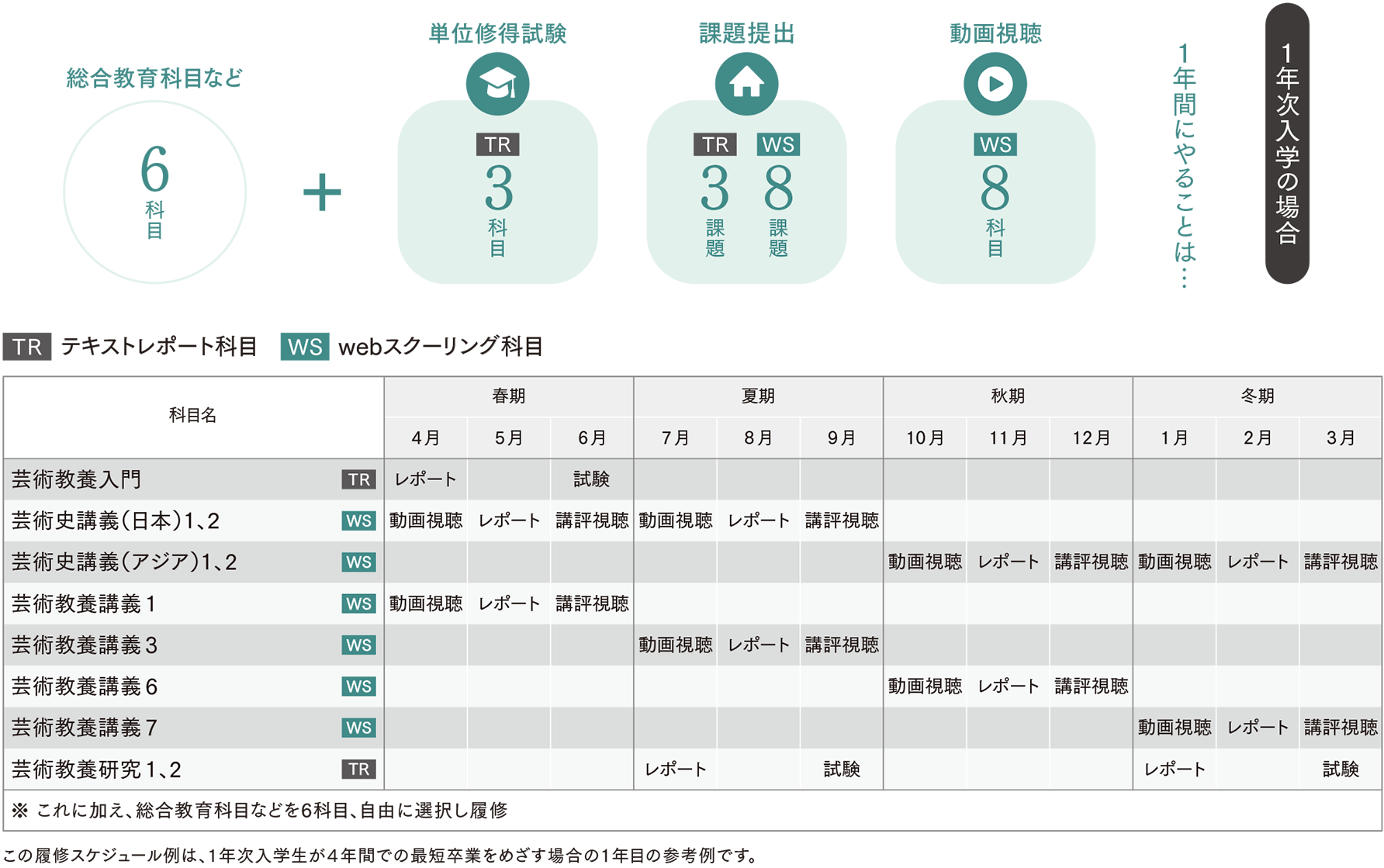

芸術教養学科

1年間の学習ペース

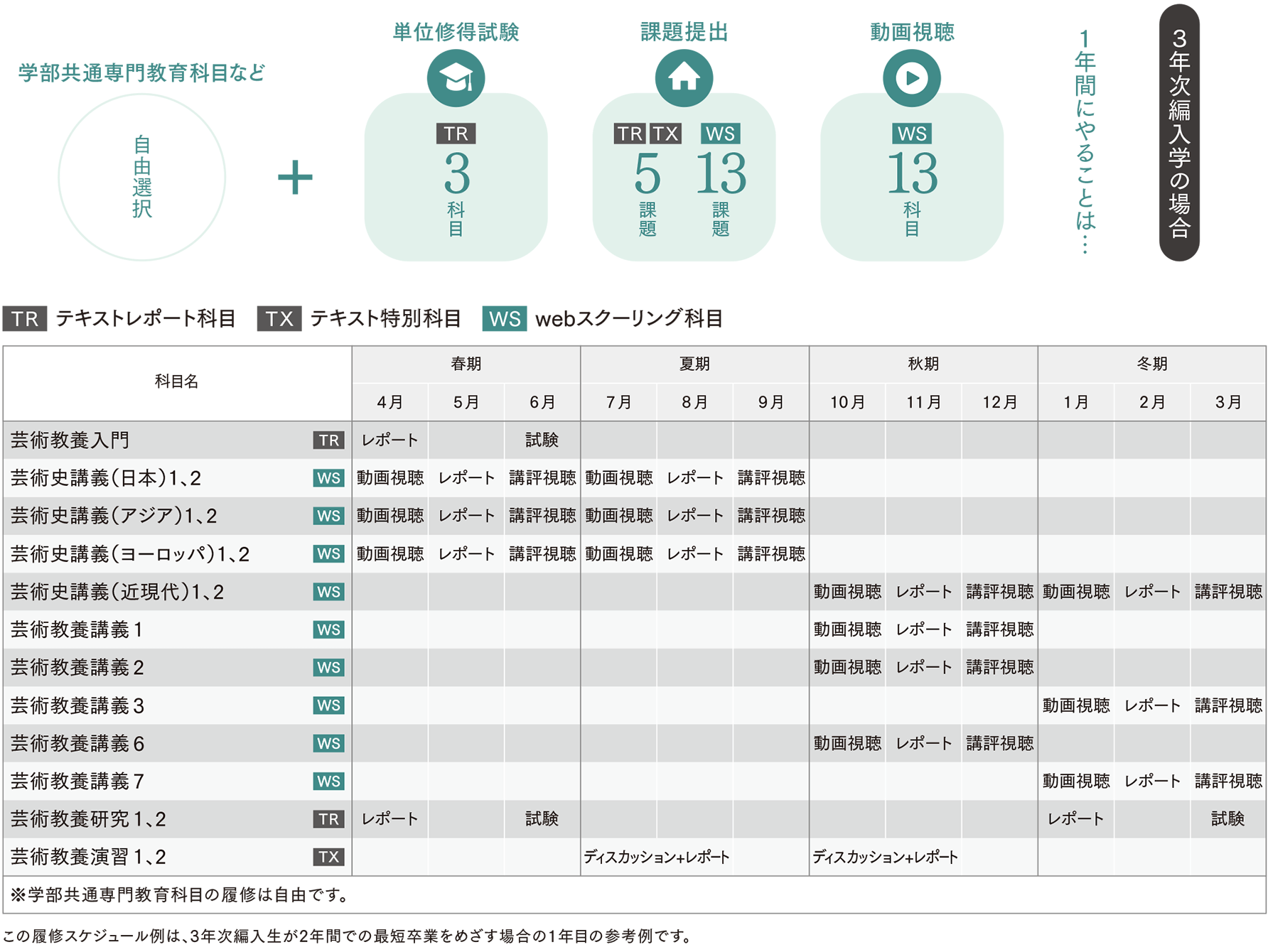

| 科目名 | 春期 | 夏期 | 秋期 | 冬期 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |

| ▲ 芸術史講義(日本)1、2 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | ||||||

| ▲ 芸術史講義(アジア)1、2 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | ||||||

| ◆ 芸術教養入門 | レポート | 試験 | ||||||||||

| ◆ 芸術教養講義1 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | |||||||||

| ◆ 芸術教養講義3 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | |||||||||

| ◆ 芸術教養講義6 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | |||||||||

| ◆ 芸術教養講義7 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | |||||||||

| ◆ 芸術教養研究1、2 | レポート | 試験 | レポート | 試験 | ||||||||

- これに加え、総合教育科目などを6科目、自由に選択し履修

- この履修スケジュール例は、1年次入学生が4年間での最短卒業をめざす場合の1年目の参考例です。

| 科目名 | 春期 | 夏期 | 秋期 | 冬期 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |

| ▲ 芸術史講義(日本)1、2 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | ||||||

| ▲ 芸術史講義(アジア)1、2 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | ||||||

| ▲ 芸術史講義(ヨーロッパ)1、2 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | ||||||

| ▲ 芸術史講義(近現代)1、2 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | ||||||

| ▲ 芸術教養入門 | レポート | 試験 | ||||||||||

| ◆ 芸術教養講義1 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | |||||||||

| ◆ 芸術教養講義2 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | |||||||||

| ◆ 芸術教養講義3 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | |||||||||

| ◆ 芸術教養講義6 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | |||||||||

| ◆ 芸術教養講義7 | 動画視聴 | レポート | 講評視聽 | |||||||||

| ◆ 芸術教養研究1、2 | レポート | 試験 | レポート | 試験 | ||||||||

| ◆ 芸術教養演習1、2 | ディスカッション+レポート | ディスカッション+レポート | ||||||||||

- 学部共通専門教育科目の履修は自由選択です。

- この履修スケジュール例は、3年次編入生が2年間での最短卒業をめざす場合の1年目の参考例です。

全国の学生・教員とSNSで交流。

一緒に学ぶから続けられます。

通信教育部専用SNSでは学生同士の交流はもちろん、教員や卒業生(学習コーチ)が

在学生の疑問や不安に応え、オンライン学習のモチベーションを支える仕組みが構築されています。

卒業生の声

全国の学生・教員をつなぐairUコミュニティ

私にとって芸術教養学科一番のサプライズは、airUコミュニティの存在です。ほどよい温度感で居心地がよく良いバランスだと思いました。

交流があったからこそ最短で卒業できました!

はじめはSNSと聞いて抵抗がありましたが、この場があったから最短で卒業できたといっても過言ではないくらい大切な場所になっていました。

他の学友との繋がりを感じることができました

日記や講座のトピックにコメントすることにより、他の学友との繋がりを感じることができました。ネット上の付き合いだけでなく、個人的な飲み会やイベントなどの告知も日記やコミュニティでさせてもらったのですが非常に有効でした。

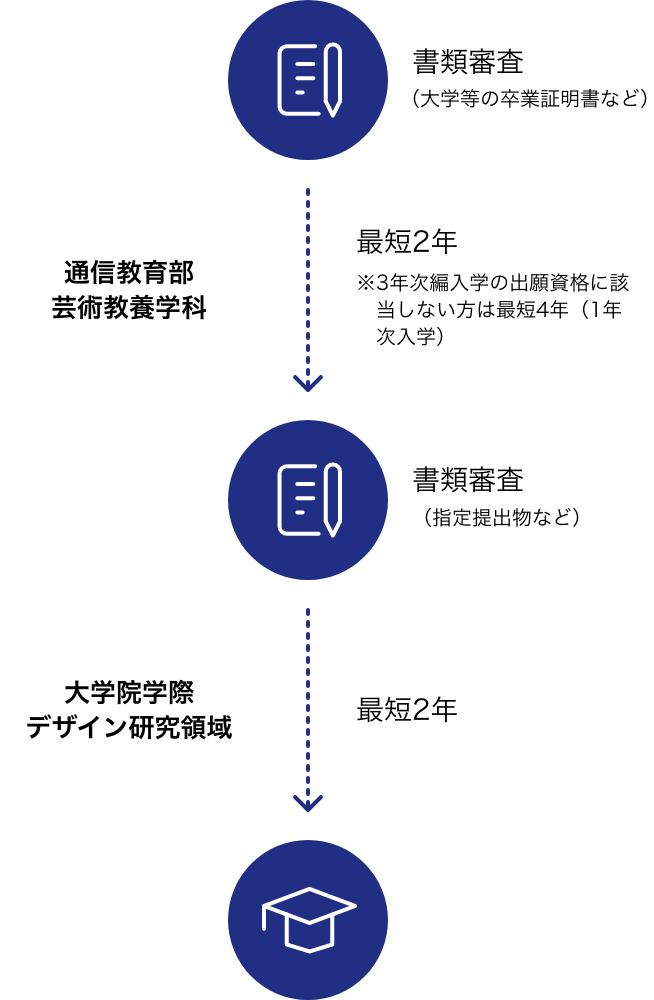

卒業後、通信制大学院

学際デザイン研究領域で

学びを深めることもできます。

大学、短期大学、専門学校等をすでに卒業している方は、京都芸術大学通信教育部(大学)芸術教養学科に3年次編入学ができるため、最短2年間で専門分野の基礎を身に付けられます。大学入学から大学院修了まで、最短4年間で学ぶことができます。

また、通信教育部卒業生は大学院入学時に入学金10万円が免除されます。

- 大川 友成

- 芸術教養学科 2021年度卒業

通信制大学院 学際デザイン研究領域 2023年度修了

ドイツ在住 55歳

海外から

ドイツから入学して、ドイツで卒業。オンラインだけで学べる芸術教養学科の利点をフルに活かした大川さん。しかし、その本当の魅力は”便利さ“や”目新しさ“といった浅いものではないという。「じつは最初、大学院の学際デザイン研究領域に志願して落ちたんです」。20代で歯科技工士マイスターをめざして渡独。みごと実現しながらも、大学教育を受けていないことが心の引っかかりに。「どうせなら大学院へと意気込んだものの、まったく力及ばず」。足元を見れば、まだ靴ヒモさえ結べない自分が、一体どこへ踏みだそうというのか。素直に「学部からはじめよう」と出直し、学びの面白さに目を見開いた。

「大げさでもなんでもなく、”ものの見方“を変えるだけで、ここまで世界が違って見えるのかと…驚きでした」。先生から「日常にこそ新しい気づきがある」と教わり、日々の通勤路で見つけたことを学生交流SNSで発信。「はじめはネタ探しにキョロキョロしていましたが、授業で思考の幅が広がるにつれ、自然と気になることが目に飛び込んできて」。長年ぼんやり歩いてきた道が、じつは発見の宝庫だったと知り、つくづく感じ入った。「まわりがどうだとか関係ない。世の中をより魅力的で価値あるものに変えるのは、自分自身なんですね」。

顔も知らない学友たちのコメントに励まされ、2年間毎日つづけた本学専用SNSでの日記。先生方に厳しく鍛えられた、論理的思考。さまざまな学びを得て卒業し、晴れて大学院入学を実現した大川さん。いまもドイツで本業のかたわら、研究をつづけている。「そういえば入学してから、患者さんとの雑談が増えましたね。好きなアートや哲学など…ささいなことだけど、人間として豊かになるって、こういうことかもしれません」。海の向こうで何十年も仕事に没頭し、ふと目をあげた大川さん。大きくひらかれた視界の先には、たくさんの心動かされる景色が広がっている。

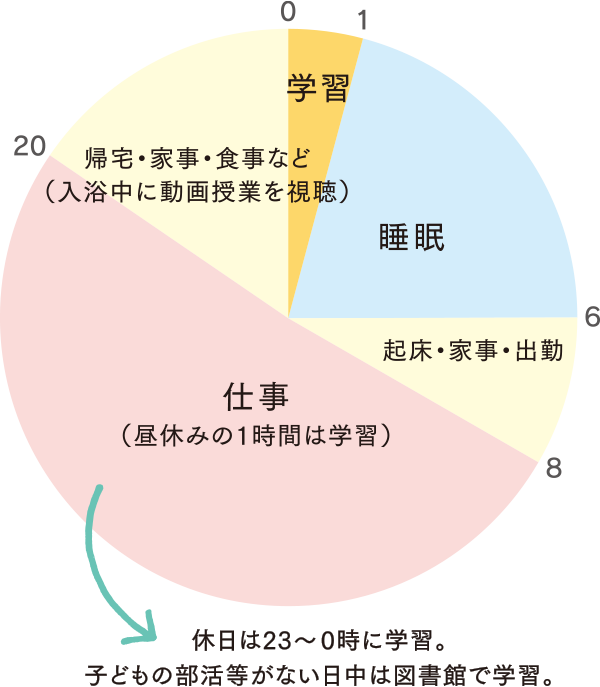

育児と仕事と×芸術教養=

- 瀬戸 亜美

- 芸術教養学科(3年次編入学)

'16年度卒業 東京都在住44歳

[大学の思い出]卒業研究で学科長賞を受賞。「美術史からピカソ論まで、すべての教養は身近なものを楽しく見るための知恵。そう気づいて《世田谷のボロ市》を題材に。学生だからできる取材で、主催者の創意工夫を聞き出せました」。

美しいは楽しい

出産したとたん育児に追われ、好きな美術館にも行けなくなった瀬戸さん。久しぶりに訪れた美術展で、深く心を揺さぶられた。「この絵がどう生まれたのか、なぜ皆にも認められるのか、自分の言葉で話せるようになりたい」。そんな思いを叶えようと、探しあてたのが本学科。

「技を教える教室は多いけど、教養を学べる場は少なくて。通学も不要というこの学科は、まさに理想でした」。すぐに入学し、最初の講義動画で衝撃を受けた。「デザインはセンス、と思い込んでいたのが、実はものごとを良くする思考の結晶だと知って」。他にも建築から舞踏まで、多彩な講義を視聴するたび、自分の価値観やものの見方が広がるのを感じた。「今まで興味なかった地方の祭礼も、地元の学友から直接教わると魅力的に思えてきて」。見たいもの、訪れたい場所がどんどん増えていった。

「好きなものが増えると、楽しいですよね」。今後は芸術環境について学びたい、という瀬戸さん。「乳児連れの美術鑑賞が、もっと世間に認められるよう提案していきたくて」。自身が芸術から受け取った喜びを、人々に返せる未来を模索している

ビジネス×芸術教養=

- 真殿 修治

- 芸術教養学科

'16年度卒業 千葉県在住60歳

[大学の思い出]“卒業まで自宅で学べる”完全オンラインの学科でありながら、なぜか盛り上がっているのが対面での学習会。基本的には大学主催で、他にも学生が主催する学習会やオフ会が行われています。開催地はキャンパスのある京都・東京が中心ですが、なかなか都市部へ行けない地方在住者のために、文字どおり先生方が地方に飛んできてくださる(フライング)こともあります。

卒業しても

「香りがね、あるんですよ、それぞれの日本庭園ごとに。昔からいろんな庭園を訪れていまたが、教わってはじめてわかりました」と目を輝かせる真殿さん。芸術教養学科を卒業したいまも、大学院で学んでいる。入学したきっかけは、「これからの時代、ビジネスの世界にも芸術的教養のある人材が求められる」と職場で感じたこと。まず自らが実践しようと、多忙な身でありながら進学を決めた。予想以上にうまくいったのは、出張の移動中など、空き時間を活用できるオンラインならではの学習スタイル。想像以上に厳しかったのは、仕事ひとすじで凝りかたまっていた自分の考え方に対する、先生方からの容赦ない指摘。「歳を重ねて役職につくと、叱ってくれる人もいなくなります。ときにキツイなぁと感じても、自分では気づかない課題点を明らかにしてもらえるのはありがたいですね」。

本格的な学びを通して、「ものごとを観察し、整理して答えを見つける”デザイン思考“は、個人レベルでも事業レベルでも、さまざまに応用できるはず」と確信した真殿さん。幅広くビジネスで活かせるよう、実践力を磨くために大学院へ。多彩な学友の研究にふれるグループワークで、個人的な興味の幅も広がったという。「香りや花、風景、建物、陰影など。オンラインの大学だけど、その内容はリアルな世界につながるものばかり。さまざまなものの見方を学んだおかげで、なんとなく目にしてきた景色や社寺を、より深く楽しめるようになり、広い意味で人生が豊かになりました」。

「まだまだ学びの入り口に立ったところですが、私がつくる旅行プランの芸術面が充実したので、とりあえず妻には喜ばれていますよ」と笑う真殿さん。大学院を修了しても、学びの習慣はなくしたくないという。「”永遠に生きるかのように学びなさい“という偉人の言葉を聞いて、素晴らしいなと。私も、少しずつだとしても、元気のあるかぎり学びつづけたいです」。

マーケティング職×芸術教養=

遠方にairU(友)あり

仕事で長年、商品の販促提案などに携わってきた林さん。 つねにアイデアが求められる職場で、頭をリフレッシュさせる必要を感じていた。「本を読んで独学しても、興味の域を超えられないので」ネットで芸大、という斬新なスタイルに惹かれて本学科へ入学。

「全てが想像以上でした」。妥協のないテキスト内容や動画講評、日常と関わるデザインの幅広さ、そしてクラスメイトとの濃い交流。「airUというネット上の学舎から、学生の自主的な学習活動がどんどん広がるんです」。たとえば、合格したレポートを見せあう「レポ見せ」。人それぞれのまとめ方や視点が貴重な参考となった。「この学び方は、試験用の丸暗記でなく、考え方を鍛えるもの。だから大人でも身につくんです」。

思いつきを下調べし、根拠あるも論文にまとめる作業は、仕事にも思わぬ効果をもたらした。「プレゼンの成功率が上がったんです。これまで経験値や思い込みで提案していたのを、理由や裏付けを固め、相手への説明を工夫するようになったからだと思います」。本学科で得た感性、思考、人脈すべてを大切にしていきたい、という林さん。その人生はより豊かに広がる。

美術ぎらい×芸術教養=

- 大前 和正

- 芸術教養学科(3年次編入学)

'15年度卒業 大阪府在住48歳

[大学の思い出]学友から誘われ、4年次にようやく参加したairUコミュニティ。「卒業後に立ち上げた『日本酒デザイン研究会』で、先日もZoom会合。在学中からもっと楽しめばよかったです」。

インスタント芸大生

「とにかく15分あれば、ネットをひらいて講義を1本」。

これまで経理ひとすじ、ごく普通のマイホームパパだった大前さん。本学科に入ったとたん、電車、カフェ、定食屋の片隅、家族旅行先のホテルなど、あらゆる時間と空間のスキマで学ぶ芸大生へと変身した。「じつは中学高校と大の美術ぎらい。なのに、仕事で〝商店街おこし〞に関わることに」。

設計士やクリエイターと話す機会が増え、少しでもアートをかじっておこうと、なかば義務感から出願ボタンをポチリ。「芸術はどんな生活にも仕事にも使える」という最初の講義で、学ぶ気持ちに火をつけられた。「居場所がどこでもキャンパスになる。先生がどこにでもついてきてくれる。そんな感覚も楽しくて」。卒業後のいまも、論文で取りあげたゲストハウスめぐりをつづけているという。

「おかげで個人的な絆も増えたし、仕事で会った専門家とも深く話せる自信がついた。学友との交流なんて、在学中よりずっと活発なぐらいです」と笑う大前さん。「入口はお手軽でも、自分次第でどこまでも深められる」。そんな学びの醍醐味を、じっくりとかみしめている。

商社マン×芸術教養=

- 猿橋 正朗

- 芸術教養学科(3年次編入学)

'17年度卒業 大阪府在住53歳

[大学の思い出]先生や仲間が大学院進学を祝ってくれた交流会(フライングカフェ)で先生との一枚。「通学不要で選んだはずなのに、気づけば全国の会合に参加。利害関係を離れた仲間たちと過ごすのは、本当に楽しく、貴重な時間です」。

ワンクリック自分革命

「手っ取り早く〝教養〞をつけようと、〝通信〞で検索してヒットしたのがこの学科でした」。通学不要で、試しに見た動画講義も面白い。サイトを訪れた猿橋さんが〝入学〞ボタンを押すまでに、一時間もかからなかった。

世界を飛びまわる商社マンで、仕事一筋、芸術には興味ナシ。渡航先で無知をからかわれ、何クソと入学を決めた。その決断が、猿橋さんに大きな変化をもたらしていく。

「現役時代は丸写しだったレポートに、生まれて初めてじっくり取り組んで、深く思考する習慣がつきました」。また、無縁と思っていたアートやデザインが、身近な生活や経済にも深く関わると気づいた。「SNSの添削や交流で、先生や学生と密に語りあうなかで、芸術や学問を志す人へのコンプレックスが消えていったんです」。

自分と道は違うけれど、こんな生き方もある。人間的な魅力を高める学びがある。身近な憧れに背中を押され、新たに経営学の大学院へと進学した猿橋さん。「めざすは、〝なにわのアカデミックなおっさん〞です。ポチッと押したちっちゃな勇気が、まるで想像もしなかった自分を生みました」。

働くママ×芸術教養=

- M.K

- 芸術教養学科(3年次編入学)

'14年度卒業 東京都在住 40歳

卒業時に、有志の学生同士で制作されたアルバムや卒論集に参加。「SNSコミュニティやフライングカフェで多くの学友と出会えたことは、本当に思いがけない財産でした」。

夢中になれる学び

「自由に学びたい、だけど、自由に動けない時期だったから」と、京都芸術大学への入学理由を語るKさん。視線の先には、当時まだ3歳だった愛娘がいた。外資系の企業に勤めながら、大学卒業資格を目的に入学。

「正直、学ぶ内容が実生活に役立つ、とまでは考えていなくて。思いがけず実践的な学びに驚きました」。とくに興味をそそられたのは「芸術教養講義」の動画とテキスト。建築、民俗学、広告など、さまざまなジャンルのエキスパートたちが、各視点から暮らしに活きるデザインを解き明かす。「早朝に自宅で動画を見て、通勤時間にスマホでテキストを読み、夜中や休日にレポートのまとめ。フルタイムの仕事と育児に挟まれて大忙しでしたが、面白さとやりがいで夢中になれました」。

本学で得た大卒資格や、新たな思考力に背中を押され、卒業と同時に転職してキャリアアップ。「もう少し娘が大きくなったら、もう一度、学生になって専門的なデザインを学びたい」というKさん。本学で芽生えた学びの心は、娘に負けじと、ますます伸びざかりである。