| 入学選考料 | 20,000円 |

|---|---|

| 入学金 | 30,000円 |

| 保険料 | 140円 |

| 授業料 | 327,000円 × 4年間 = 1,308,000円 |

|

卒業までの合計金額の目安(4年間) |

|

| 入学選考料 | 20,000円 |

|---|---|

| 入学金 | 30,000円 |

| 保険料 | 140円 |

| 授業料 | 327,000円 × 2年間 = 654,000円 |

|

卒業までの合計金額の目安(2年間) |

|

環境デザイン学科

LANDSCAPE DESIGN

最先端のデザイン思想・手法から伝統的な造園技術まで、

各分野のスペシャリストを講師に現場の息遣いが感じられるカリキュラムで学べます。

庭園デザインや環境保全をはじめ、文化財庭園の修復、地域再生、観光業、農林業まで、

幅広い魅力を紹介。

庭園や公園はもちろん、植物の生態や自然環境の保全、観光や農林業まで。大きな広がりを持つランドスケープデザインの領域を、わかりやすく学べます。

世界に誇る京都の庭園文化をベースに、日本独自の庭園思想や芸術性を実習によって体得。同時に、現代のランドスケープデザインの展開や、最先端のデザインメソッド、実践的技術も身につけられます。

卒業生の多くが、ランドスケープアーキテクト・造園職人・デザイナーなどの就職や起業を実現。業界で活躍しています。

造園施工管理技術検定(1・2級)※、RLA(登録ランドスケープアーキテクト)※などの受験資格、RLA補(登録ランドスケープアーキテクト補)登録資格。詳しくはこちらをご確認ください。

| 科目名 | 春期 | 夏期 | 秋期 | 冬期 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |

| ◆ 造園史1、2 | レポート | 試験 | レポート | 試験 | ||||||||

| ★ デザイン基礎1、2(ランド) | 作品 x2 |

|||||||||||

| ★ 環境デザイン演習[ランド]Ⅰ-1、2 | 作品 | 作品 | ||||||||||

| ★ 環境デザイン概論[ランド] | 2日間 | |||||||||||

| ★ 環境デザイン[ランド]Ⅰ-1~3 | 2日間 ×2 |

2日間 | ||||||||||

| ★ 環境デザイン [ランド]Ⅱ-1~3 | 2日間 | 2日間 | 2日間 | |||||||||

| 科目名 | 春期 | 夏期 | 秋期 | 冬期 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |

| ◆ 造園史1、2 | レポート | 試験 | レポート | 試験 | ||||||||

| ◆ 環境の保全と計画1、2 | レポート | 試験 | レポート | 試験 | ||||||||

| ★ デザイン基礎1、2(ランド) | 作品 x2 |

|||||||||||

| ★ 環境デザイン演習 [ランド]Ⅰ-1、2 | 作品 x2 |

|||||||||||

| ★ 環境デザイン基礎1、2(ランド) | 作品 | 作品 | ||||||||||

| ★ 環境デザイン演習 [ランド]Ⅱ-1、2 | 作品 | 作品 | ||||||||||

| ★ 環境デザイン概論 [ランド] | 2日間 | |||||||||||

| ★ 環境デザイン[ランド]Ⅰ-1~3 | 2日間 ×2 |

2日間 | ||||||||||

| ★ 環境デザイン [ランド]Ⅱ-1~3 | 2日間 | 2日間 | 2日間 | |||||||||

| ★ 環境デザイン [ランド]Ⅲ-1~3 | 2日間 | 2日間 | 2日間 | |||||||||

| ★ 環境デザイン [ランド]Ⅳ-1~3 | 2日間 | 2日間 | 2日間 | |||||||||

| 入学選考料 | 20,000円 |

|---|---|

| 入学金 | 30,000円 |

| 保険料 | 140円 |

| 授業料 | 327,000円 × 4年間 = 1,308,000円 |

|

卒業までの合計金額の目安(4年間) |

|

| 入学選考料 | 20,000円 |

|---|---|

| 入学金 | 30,000円 |

| 保険料 | 140円 |

| 授業料 | 327,000円 × 2年間 = 654,000円 |

|

卒業までの合計金額の目安(2年間) |

|

大学、短期大学、専門学校等をすでに卒業している方は、京都芸術大学通信教育部(大学)ランドスケープデザインコースに3年次編入学ができるため、最短2年間で専門分野の基礎を身に付けられます。大学入学から大学院修了まで、最短4年間で学ぶことができます。

また、通信教育部卒業生は大学院入学時に入学金10万円が免除されます。

書類審査

(大学等の卒業証明書など)

最短2年

3年次編入学の出願資格に

該当しない方は最短4年(1年次入学)

通信教育部

ランドスケープデザインコース

書類審査

(指定提出物など)

最短2年

大学院

コミュニケーションデザイン領域

「みんなが私の思いに共感してくれて、それだけで大きな力をもらえました」という佐野さんの夢は、”食べられる森“をつくること。海外で教わった「アグロフォレストリー」という持続可能な農法に惚れ込み、有名企業のエンジニアから「地域おこし協力隊」へと大転身。移り住んだ岡山で森をつくる活動に取り組みながら、専門家としてのスキルをつけようとランドスケープデザインコースに入学した。

「とくに印象的だったのは、毎回さまざまな専門家の先生から話を聞けるスクーリングですね」。日本庭園やガーデンデザインといったベーシックな学びだけでなく、樹木の性質や、設計用CADソフトの使い方といった実践的な内容、観光事業やまちづくりの実際、日本人の美的感性まで。「一見、かけ離れたジャンルのようでも、すべてが植物を通して私たちの身近につながっているんです」。奥深い自然の学びは、ときに、自身を見つめ直す鏡にもなる。「それまでは食用とか、防風とか、機能面でしか草木を見ていなかったんですけど」という佐野さんの森には、蜜も花も楽しめるエルダーフラワーの苗木が輪を描くように並んでいる。「庭園設計の課題で、見た目の大切さを学んだ成果です。車で通りかかったとき、白い花にハッとしてもらえるように」。

さまざまな学びを自身の森に注ぎこんでいく佐野さんだが、「最初は、コースで話せるほど自分の活動に自信がなかった」と打ち明ける。ある程度計画が軌道にのってきてから、課題を通して”食べられる森“の話をしたところ、みんなから想像以上に多くの反響がもらえたという。「おかげで、それまでの迷いや不安が、頑張る気持ちへと変わりました」。さらに先生の助言をもとに、より大規模な森林再生に関われるコンサルタント職へとステップアップすることに。「森づくりは10年がかり。この森を地元の皆さんと育てつつ、新しい仕事で経験の幅を広げていけたら」。もっと日本中に、おいしく楽しい森をふやすために。「入学したことで多くの知識や勇気をもらい、私ひとりでは切り拓けない道に立てました。この先にどんな風景が待っているか、楽しみです」。

[大学の思い出]卒業年次のクラスメイトとの写真。「山梨県の奥地に住む学友を訪ねたり、京町屋の宿を相部屋で借りたり。入学していなければ得られない出会いや体験がいっぱいでした」。

「どうせ学ぶなら、次のキャリアにつなげたい」と意気込みつつも、ランドスケープデザインの知識がないまま、「いちばん土台になる学びだろう」と勢いで入学した石塚さん。雨天の剪定実習で職人の苦労を実感したり、寝不足の目をこすって模型と格闘したり、大変ながらも新鮮な学びにはまっていった。「とくに、実在する施設の計画やプレゼンといった実践的な課題は、いまの仕事にも直結します」。じつは在学中にアルバイトをはじめたまちづくりの会社で、いまや主力メンバーとして多彩なプロジェクトを牽引しているのだ。「デザイナーのつくった公園や施設に、人が訪れる賑わいを創出できるよう、どう使いこなすか考えるのが私たちの仕事。大学で学んだランドスケープデザインの専門知識やアートとの関わり方が、プロジェクトを企画していく中でとても役立っています」。そして何より大きな糧となったのは、人とのつながり。「第一線のプロである先生方はもちろん、建築家からお庭好きの主婦まで、さまざまな学友と話すなかで、自分のすすむ道をつかめました」。本コースで、出会いの大切さを実感した石塚さん。今日もどこかのランドスケープに、人が集う場を生みだしている。

[大学の思い出]ある先生が愛用していた黄色いトレーシングペーパー。「美しくて書きやすく、発想も冴える気がして。“チェルシーフラワーショー2019”で受賞した作品の下書きにも使いました」。

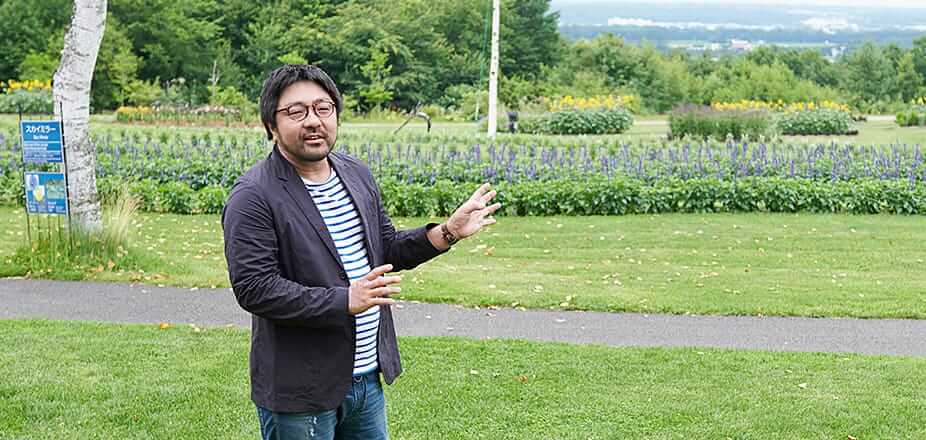

柏倉さんが世界的な庭園コンクールに臨んだのは、本コースを卒業した翌年のこと。「じつは、入学の前年にも国内コンテストで受賞して。押し寄せた依頼に応えるため、学術的な着想を学ぼうと思ったんです」。園芸の技術はあっても、本格的なデザインの勉強は初めて。「デッサンやグラフィックの学びが、提案書の見映えだけでなく、景観を美しくする要素の理解にも役立ちました」。また、思わぬ宝となったのが、全国の多彩な分野のプロや、一般人である学生との出会い。「庭に何を求めているのか、率直に聞けるんですよね。利害関係なく」。こうした学びを通して確信したのは、「人の健康と幸せをつくるのが、自分にとっての庭づくり」だということ。そのコンセプトや、京都のコンパクトデザインと地元・帯広のスケール感との融合など、大学で得たものすべてを注ぎ込んだ庭は、憧れの舞台で金賞を獲得した。「頼まれれば、世界中どこでも作庭にいきますよ」。つくって、使われて、予想図を超えて、初めて完成する理想の庭をめざして。柏倉さんの描く地平は、北の大地から世界へと広がる。

[大学の思い出]

いまでも読み返しては、新たな学びに気づくコースの教科書。「庭づくりの心得などが凝縮された名著なんです。本以外でも先生方から、植物への想いや空間への意識など、いろんなことを肌で教わりました」。

「ここまで深く学ぶことになるとは、思ってもいなかった」という浜本さん。英国でガーデンデザインを学び、独立後に「日本の庭園や植物についても学んでおきたい」と考えて本コースへ。「地下足袋はいて木に登ったり、身体を物差し代わりにしたり。実地で学び、自分がいかに知識だけの頭でっかちだったかを思い知りました」。また、空間やデザインの基礎を教わり、これまでの庭めぐりで「なぜ感動したか」を、より理論的に深く理解できたという。多彩な学友との交わりも楽しく、ふと気づけば、苦手なテキスト科目ばかりが山積みに。「思わず卒業をあきらめかけた時、先生に一喝されて」。意を決して取り組んでみると、時代背景や生物とのつながりなど、目には見えない庭の側面まで知ることができた。「先生が〝とんでもなく広くて深い分野〞と言った意味を、少しずつ実感できるようになりました」。その深遠さには今も悩まされるが、「学び通したことで、自分のなかに土台ができた」という浜本さん。過ごす人が幸せになる庭を、植物とともにつくりながら、これからも広く、深く、成長していく。

[大学の思い出]仕事で多忙ながらも下調べや構想に時間をかけた課題。「最短卒業をやり遂げた達成感はあるけれど、本当はもう1年じっくり学びたかったですね」。

地質調査の会社で働きながら、リバーガイドなどの地域活動に参加してきた田中さん。「大好きな地元の川を活かして、独自のまちづくりにチャレンジしたい」とノウハウを学びに本コースへ。それまで無縁だった日本庭園の授業を受け、その奥深さに感じ入った。「一見、やりたいこととは無関係に思えるけれど、〝自然を活かす〞という点は同じ。日本庭園のテーマである〝不易流行〞は、僕自身の座右の銘になりました」。ほかにも環境性能評価や河川利用の歴史など、さまざまな方面の学びで得たヒントを、当初の目的である「川によるまちづくり」の卒業制作に結実。「いま、地元行政の方々といっしょに、その計画をひとつずつ形にしているところです」。ひとりで無理なら、みんなの得意分野を寄せあえばいい。そんな協力の重要性をグループワークで体感したのも、知識や技術に勝る貴重な学びだったという。「川も自然も、昔の人が残してくれたもの、それをどうやって次の世代にバトンタッチしていくか、僕たちみんなで考えないと」。田中さんが見つめる川の先は、50年後の豊かな社会へとつづいている。

大学のパンフレットで初めてこの分野について知り、自然から都市計画まで幅広く学べることに興味を持ちました。そこで、まるで関係ない料理の仕事をつづけながら、2足目のわらじをはこうと決心。勉強を進めるにつれ、仕事として庭園と関わりたくなり、在学中に造園会社でアルバイトをはじめることに。卒業後は、個人庭を設計する仕事に就くことができました。そんな就職活動の助けとなったのが、授業で作成したポートフォリオ。スケッチの授業も、庭園デザインの提案でさっとイメージを伝えるときに役立っています

桐山 多美 '06年度卒業(1年次入学)兵庫県在住 43歳

大学の土木工学科を卒業し、造園系の建設コンサルタントに。知識豊富なスタッフと仕事するなかで、自分もランドスケープデザインのすべてを学び、最後のキャリアをその世界で締めくくりたいと入学を決めました。京都の名庭での実習で「歴史的風景を継承する」難しさを、里山の実習では「日本の原風景」の豊かさを体感しました。それぞれが人々の絶え間ない努力によって形成され、伝えられていく美しい風景。そんな風景や美意識を、私の仕事場である「都市」においても表現できれば、と考えています。

勝見 直人 '19年度卒業(3年次編入学)福井県在住 55歳

「先生、これは何の木ですか?」。初回のスクーリング、桜の木を指差して言ったこの言葉から始まった学生生活。仕事だけでなく何かをしたい、京都でアートって格好いいと思い入学。建物から先がすべて範疇、というランドスケープデザイン。現場で活躍の先生、多彩な学友に刺激を受け楽しい勉強の日々でした。庭園、観光、都市など幅広い勉強の中で自分の興味を見つけ、商店街をテーマにした卒業制作で「人と場をつなげる」ランドスケープデザインへの関心が深まり、今後も勉強を続けながら実践していけたらと考えています。

大野 絵里 '18年度卒業(3年次編入学)東京都在住 54歳

[大学の思い出]南禅寺や桂離宮での実習。庭師の方や先生から、木一本、石ひとつに込められた作り手の想いを伺い、ランドスケープデザインの深さを実感しました。

「学んでいる人も、めざす方向も様々でワクワクします」。入学して、学生の多様さに驚いた。プロのガーデンデザイナーが新形状の植木鉢を考えていたり、ロボット工学の博士が地域の景観再生をデザインしたり。「みんな、すごく楽しそうで」という精山さんは、職歴10年近いガーデンデザイナー。学友たちの自由な発想や、京都の名庭での現地実習にふれ、実務に凝りかたまっていた自分を発見した。「リスクを気にするあまり、踏み込んだ提案や楽しむ気持ちを忘れていたんですよね」。本学で心豊かに学ぶうち、ある考えが心にめばえた。「実際の仕事現場では、たいてい建物のプランが先で、植栽は後づけ。でもランドスケープが主導すれば、もっと新鮮で付加価値の高い提案ができるはず」。その想いを自身の卒業制作に注ぎ込んだ。「庭との関わりを伝えるため、建物の模型まで全部つくって。大変だったけど、説得力あるものになりました」。卒業後のいまも職場で「庭の担当なのに、建物設計にあれこれ意見してる」と笑う精山さん。2級建築士の資格を活かして建築設計にも携わるランドスケープデザイナーという、新たな道を自ら育てている。