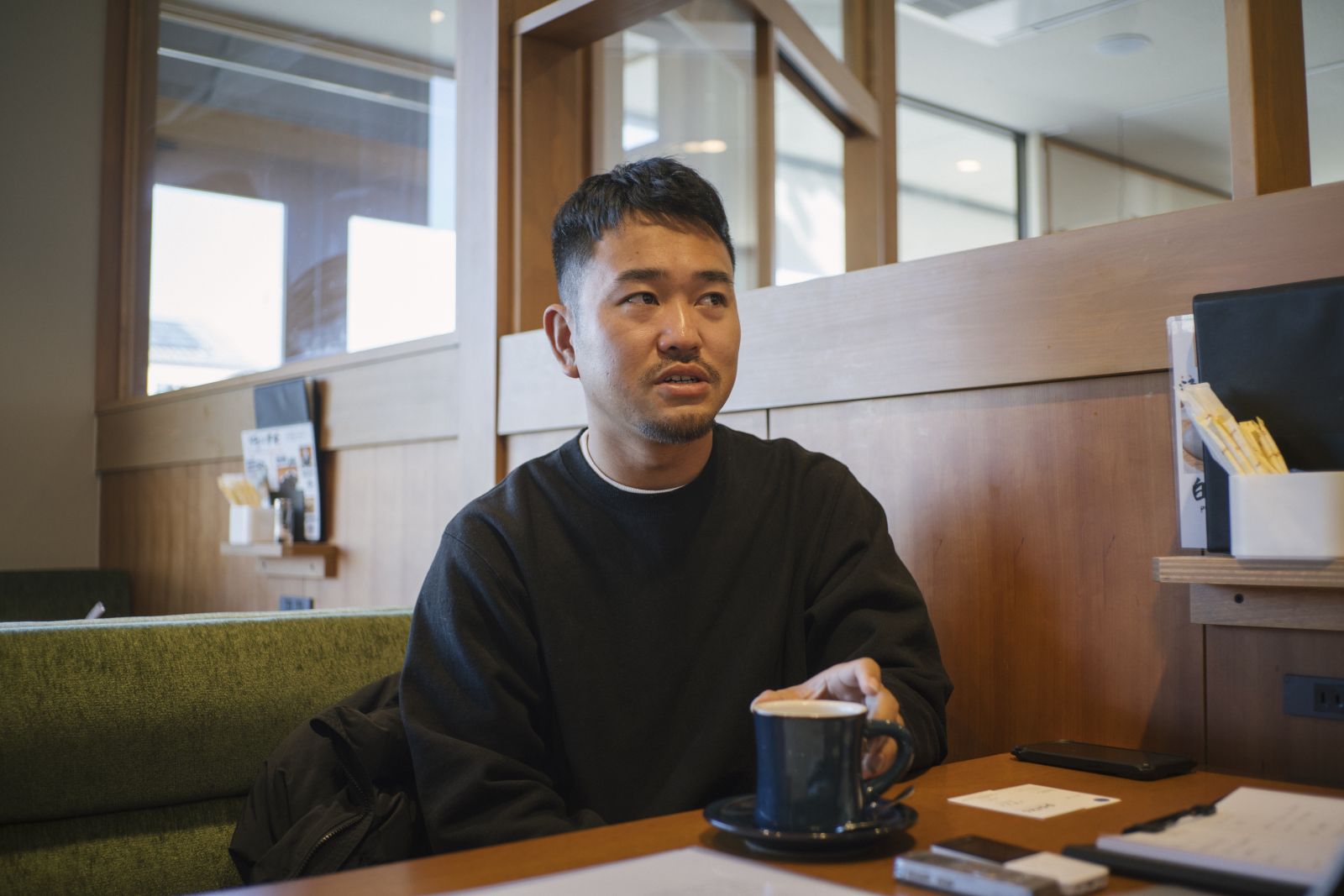

卒業生紹介

京都芸術大学を卒業し、活躍している先輩を紹介します。

村瀬大智さん

映画監督映画館のない街で育ったサッカー少年。やがて映画が、生活の一部になっていった。

このインタビューを読んでくれる人は、進路を考えている高校生も多いと思うのですが、村瀬さんは大学に入るまで、どんな子ども時代を過ごしてきたのでしょうか。

- 村瀬

- 滋賀県の信楽町で生まれ育ったのですが、映画館のない街だったんです。映画を観ようと思ったら山を越えなくては駄目で、気軽に観に行ける環境ではなかったというか。レンタルビデオ屋もほとんど無くて。

映画館のない街で育った。

- 村瀬

- 初めて映画館に連れて行ってもらったときは、母親と『ダイナソー』を観ました。映画館って、スクリーンの前に幕が掛かっているじゃないですか。「今から劇が始まるんや!」と思って(笑)。始まってみたら劇とは違ったけど、「おもしろ!」となって。

そこで初めて、映画館で作品を観ることを知ったんですね。

- 村瀬

- 映画も好きだし、虫取りもゲームも好きで、それから、小学校1年生〜高校3年生までずっとサッカーをしていました。

好きなことがたくさんある中で、どんな風に映画への興味が深まっていったのですか?

- 村瀬

- 金曜ロードショーなどを観るようになると、だんだん有名な作品だけでは物足りなくなってきて、映画館に一人で行ったり、地元のレンタルビデオショップにある映画を母親に借りてもらって観るようになりました。子どもの頃って知識も偏見もなかったので、いろんな映画に触れていたなと思います。

自分で映画をつくりたい、という気持ちはあったんでしょうか?

- 村瀬

- 全然なくて。ただただ好きで、僕にとっては生活の一部だったんです。

ある日、携帯で、友だちの動画を撮り始めた。

高校時代は、どんな風に過ごしていたのですか?

- 村瀬

- 高校は、私立高に進学したんです。スポーツが強い学校でもあって、僕のいたクラスはスポーツ推薦で入った子が集まっていました。話が面白い人もいますし、みんなキャラが立ってて。でも、そんな中で僕も目立ちたかったんですよね。クラスを回したい、みたいな(笑)

クラスの中心になりたかった。(笑)

- 村瀬

- でも腕っぷしの強さでは負ける、スポーツも僕より得意な子たちが多い、「何で勝てるんやろ?」と思った時に、「自分は本や映画をたくさん観てきたし、人を楽しませるのも好きだ」と。それで思い立って、携帯で友だちの動画を撮りまくり、それを編集してつなげてみたんですよ。それを仲良い子たちに見せたら、爆笑してくれて。

いい体験ですね。

- 村瀬

- そこで初めて、動画をつくったり人の反応に触れたりしました。

京都芸術大学を知ったのは、どのようなきっかけからですか?

- 村瀬

- 高校に大学が集まって説明会があったんです。そこに京都芸術大学の教授で映画監督の山本起也さんも来られていて、「映画ってただ撮るだけじゃない。『〇〇が〜を飲んでる』という場面があったら、何を飲んでるのか?は美術部で、どこで飲んでるのか?は脚本家で、どっちの手で飲むのか?は俳優が考えて、いろんな部署の技術が重なって映画になる」という話をしてくれたんです。

いろんな人が映画づくりに関わっていることを教えてくれたのですね。

- 村瀬

- その話を聞いて「面白そう!」と思いました。それまでは、映画は自分が楽しむものであって、つくりたいという気持ちとはつながってなかったんです。

そこから、京都芸術大学を受けようと決めたんですね。

- 村瀬

- まず夏のAO入試を受けました。体験授業を受けて、それで合否が決まるという試験です。2日間で映画制作するワークショップで、お金もかからないし、母も「いいよ」と言ってくれて受験したんですけど、落ちたんですよ(笑)

え!

- 村瀬

- それから、他大学の経済学部を受けたりもしました。地元では「芸術ってお金になるの?」という価値観が普通で、地元で早くから働いている同級生の方がちゃんとしてる、みたいな雰囲気もありましたし。

そうか、周りとの価値観の違いもあったのですね。

- 村瀬

- でもやっぱり諦められず、半ば意地になって受け続けて(笑)。公募推薦で入学することができました。

友だちと過ごした時間が、映画として残っていく。

入学してからは、どんな大学生活でしたか?

- 村瀬

- 地元から大学までのバスが、1日に2本しかなくて。1年生の頃は、昼からの授業でも朝6時のバスに乗って8時には京都に着いて。朝から授業までの、その時間でひたすら映画を観ていました。

すごいな。

- 村瀬

- 2年目で、いよいよ映画をつくるとなると、その生活では無理が出てきてしまって。

時間が足りなくなりそうですね。

- 村瀬

- 実家からだと定期代が月2万円ほどかかっていたのですが、家賃にして月2万円では住める場所がなくて。親に頼んで、友だちとルームシェアすることにして。のちに撮った『ROLL』のプロデューサーと2人で、家賃5万円の家に住みました。

ルームシェアを。

- 村瀬

- 2人で住んだ後は、一軒家をシェアハウスにして、友だちみんな呼んで住んだりとか。そういう経験も、つくってきた映画に入っています。

友だちとの生活が、映画に。

- 村瀬

- 2年生からは、映画監督の(鈴木)卓爾さんと銅金(裕司)さんのゼミに入りました。作品をつくろうとなって話しているときに、僕がその場で思いついたことを話したら、みんなが「それ、撮ろう!」となってくれて。監督をやりたい人も何人かいたんですけど、「村瀬、お前が考えたんやからやってみてよ」と。そこから初めて監督をやることになりました。

2年生で初監督を?!

- 村瀬

- それまでの授業で、映像の撮り方も習うんです。「カットバック」と言って、例えば2人で会話をしている場面だったら、話してるほうをアップで撮って、聞いてるほうもアップで撮って、引きで2人とも撮るような。同じ会話を何回か撮るんですよね。ハリウッドだと、3台くらいカメラ使って会話を一度に撮ったりしていて。

言われてみれば、映画やドラマでよく観る撮り方かもしれません。

- 村瀬

- 他のゼミの人たちは、授業で勉強したカット割りを意識して撮っていくのですが、僕たちはそんな話をちゃんと聞いてなくて(笑)撮影のときにカット割りをしなかったんです。全部ワンカットで撮ってて。普通は一連の映像を撮って、そのあと手の寄りとか撮っていくのが多いんです。でも僕たちは、編集で気づくんですよ。顔や手の寄りを全く撮ってなかったことに。

えー!

- 村瀬

- カット割りもないですし、カメラ回し始めるときに、「よーい!スタート」って言わなかったんですよ。なんの声かけもしないで、「回せ、回せ」っていつの間にか撮り始めて。僕の声が入ってるところとか、笑ってもうてるところも最初はあって。

すごい。セオリーから外れてますね。

- 村瀬

- 卓爾さんも出演されてるんですけど、「自由だな。お前ら、逆に言うことないわ」って言ってくれて。

面白いなぁ。

- 村瀬

- 編集してみたら、やっぱりちょっと面白かったんです。ストーリーぐちゃぐちゃで、セリフもちゃんと話してなくて。出来上がったものを観て「僕が観てきた映画とは違うな」と気づきました。“そこに在った時間を残す”というか、そういう映画の可能性が見えてきました。

「カンヌへようこそ」。人生で一番緊張した日。

そのときの作品が、カンヌ国際映画祭に?

- 村瀬

- 僕が出したというより、俳優の中山慎悟くんを中心に他のメンバーが出してくれて。3年生のときに出品して、僕もみんなも忘れてたんです。そしたら、僕と中山くんにフランス語のメールが届き始めて。

カンヌから。

- 村瀬

- スパムメールだと思って、始めは無視してました(笑)。でも何度も届くから翻訳してみたら『カンヌへようこそ』って書いてたんです。それでも「俺らが映画制作を志してるのを知ってるんやな。悪質なメールやな」と信じてなくて(笑)

かたくなに信じなかった(笑)

- 村瀬

- 客員教授の仙頭(武則)さんに相談したら、「これは行った方がいい」とアドバイスしてくださって。そこからフランス行きに向けて一気に動き始めました。

すごい展開です。

- 村瀬

- 旅費の補助が出るように学校と相談したり、国際電話で問い合わせても英語が全然わからなくて焦ったりして(笑)。情報が全然ないまま、通訳ができる友だちと一緒にフランスに行きました。

在学中にカンヌへ。

- 村瀬

- カンヌ国際映画祭って、世界最速で、抽選で先行上映が観られるんです。僕が当選したのがポン・ジュノ監督の『パラサイト 半地下の家族』でした。

素晴らしい作品ですね。

- 村瀬

- 「ここまできてる映画ってどんなものなんやろ?」と思って予告もストーリーも調べずに観ました。フランス語と英語の字幕で、キャストが話してる言葉は韓国語やからセリフは全くわからず、画に集中して観て。でも優れた映画って、言葉がそんなになくても全部わかるんですよ。登場人物の経済状況とか、最初の5分以内にわかるようになってて。「すげえ」と思って。

先行上映会で衝撃を受けたのですね。

- 村瀬

- 視覚的なものが言語にもなり得るという、すごく大きな発見でした。興奮して、現地からシェアハウスに電話かけたんです。「外国人も、子どもも、誰が観ても何が起こってるかわかる映画をつくろう。今までもやってなかったけど、セリフで多くを語ることはやっぱりやめよう。それはできないし、俺らじゃない人がやってくれるから」。そういう電話をしたのをすごく覚えています。

すぐに制作チームのみんなにも伝えたのですね。

- 村瀬

- お金もそんなにないので、現地で出会った人に「面白い話するからご飯食べさせてほしい」と伝えて、ご飯食べたりしてました。だんだん顔見知りも増えていきましたね。

どこでも生きていけそうな行動力です(笑)

- 村瀬

- タダで帰るわけには行かないと思っていました(笑)。レオナルド・ディカプリオやブラッドピッドとすれ違ったときは、自分が映画のなかにいるような感覚になりましたね。

すごい体験です。ご自身の映画が上映されたときはどんな感覚でしたか?

- 村瀬

- 自分の上映の日まで何日かあったのですが、「僕の上映ってあるんですよね?」と、スタッフに何度も確認しました。カンヌに来る人たちって、見る目が厳しくて、面白くなかったら1分以内に会場から出たりするんですよ。

そっか、シビアですね。

- 村瀬

- 会場にはちゃんと人が入ってて、まず「よかった」と思って。でもみんなすぐ出ていったらどうしよう、と思いながら会場の外で待機していました。人生で一番緊張しましたね。上映時間は15分くらいなのですけど、終わって出てきた人たちから「よかったよ!」と声かけてもらって。

素晴らしい!

- 村瀬

- やっぱりそこでも学ぶことがたくさんありました。同じく作品を出している監督や、出会った学生と話していると、みんな「次これがやりたい」というものが絶対あるんです。映画を撮って食べていくという感覚があるし、先のことまで当たり前のように考えていて、他の映画もよく観ているなと学びました。

カンヌでの学びは、本当に大きかったのですね。

- 村瀬

- フランスの有名なプロデューサーからも、「監督に会いたい」と連絡が回ってきて、「次、どんな作品を撮るの?手短に答えられる?」と、いろいろ質問してくれました。卒制の撮影に入る予定だったので、「フューチャーフィルム(長編)を撮ります」と答えると、「手短にこの場で説明できる?ここで面白さが伝わらなかったら勝負できないよ」と教えてもらいました。その言葉は帰ってきてからも大事にしています。

映画の世界に連れていく。それしか考えていなかった。

カンヌから戻って、卒業制作で『ROLL』を撮られていますね。どんな構想があったんでしょうか?

- 村瀬

- 僕の映画に出てくる人って、社会にちょっとついていけなかったり、ちょっとダサい奴だったり。それって、僕たちなんですよ。僕はそんな友だちとの時間を映画のなかに閉じ込めるのが役目というか。

時間を映画に閉じ込める。

- 村瀬

- 感情移入できるような映画をつくるというよりは、ただ映画の世界に連れていく、それを目指したかったんです。中山くんと話してて、「映画を通して、伝えたいことってないよな。ただ、その世界に連れていくってことしか考えてないよな」と。

映画の世界に連れていく。

- 村瀬

- 映画に救われたとかじゃなくて、ただ観て楽しくなってくれたらいいなと。「あの映画、アホやったな」って帰ってくれたらいい。でも矛盾するようなんですけど、「消費されない映画を撮りたい」というのはずっとあります。

消費されない映画。

- 村瀬

- 振り返ってみれば、先生方はずっとそれを伝えてくれていたなと、卒業してから気づきました。人それぞれ言葉は違いますけど。中山くんに「俺、“消費されない映画”つくりたいんやわ」って話したら「お前、ずっとそれやってるやん」と。

実はずっと、撮りたいものが一貫していますね。

卒業後に撮り始めたのは、もうすぐ人の記憶から無くなる村。

卒業後に撮影した『霧の淵』についてもお話を聞かせてください。

- 村瀬

- 『霧の淵』は、奈良県吉野郡にある川上村という村を舞台にした映画です。ちょうどコロナ禍で、撮影はできないからゆっくりリサーチしようということになって、村に通うところから始まりました。

村に通うところから。

- 村瀬

- 川上村は、地図で見るとどの街からも外れていて、人口減少率が日本で一番、高齢者が人口の7割くらいと言われている村です。

過疎化と超高齢化が進んでいるのですね。

- 村瀬

- 僕と同世代の人もあまりいないですし、カッパを着て村を歩き回っても、ほとんど誰も出会わない。なのに「カッパ着た人がうろうろしてるって聞いたよ」と僕の目撃情報が村内に出回っていたり(笑)

出会わないけど、見られている(笑)

- 村瀬

- 最初はそんな感じだったんですけど、通ううちに顔を覚えてもらい、「監督、監督!」ってあだ名みたいに呼んでもらえるようになり、次第にいろんな人が話を聞かせてくれるようになりました。

時間をかけて、関係性を築いてきたんですね。

- 村瀬

- だんだん村のことがわかって来た頃に、「朝日舘」という旅館に辿り着いたんです。

映画の舞台になった旅館ですね。

- 村瀬

- 柏木という集落にあって、昔は林業で街道が栄えていたそうで。お店や居酒屋もあって「そこに行けば大体のものは揃う」と言われるくらいの地域だったようです。今はお店が閉まって、建物だけが残されています。

建物だけが。

- 村瀬

- その集落で一軒だけ商売しているのが朝日舘で。80代の女将さんがほとんど1人で切り盛りしていたところに、40代の息子さんが帰ってきて、2人で旅館を営まれています。そこに通っていたら、はじめは旅館のお風呂に入らせてもらってたのが、だんだん「もう旅館の風呂抜いたから、家の風呂に入って」って言ってもらって。

家族の一員みたいですね!

- 村瀬

- そういうやりとりの中で、「ここを舞台にできたらな」と思い始めました。それから川上村は、南北朝時代に滅びた南朝の人たちが追われて逃げ込んだ村とも言われています。

歴史のある場所なのですね。

- 村瀬

- 地形的にも、すごい渓谷になっているし逃げ込むには最適な土地だったのかもしれません。そして、スギやヒノキがよく育つ地としても知られていて、スギ・ヒノキって育つのにすごい水分が必要らしいです。ということは、雨がよく降って谷が深いから、霧が立ち込める地域でもあるんです。

霧が。

- 村瀬

- 僕が初めて訪れたときも、山の大きさが分からないくらい霧が立ち込めていました。

すごい、そんなに。

- 村瀬

- 「どこまで山があるかわからない、その隙間に人が生きてる」っていう、そんな印象を受けて。この土地の形と、そのなかにある旅館を掛け合わせて映画にできたら面白いなと思いました。

それで『霧の淵』というタイトルに。

- 村瀬

- そうなんです。映画を一緒につくるスタッフはプロの方々を中心にお声かけしながら、学生時代から一緒のメンバーにも引き続き関わってもらいました。

学生時代からのメンバーも!

- 村瀬

- こういう映画を撮らせてもらえる機会って、僕ひとりでもらったものじゃないですし、みんなに後から文句言われたくないじゃないですか(笑)

素敵な関係性が続いているのですね。

- 村瀬

- ロケーションハントやシナリオハントでみんなと行動して、ああだこうだ言いながらつくっていくのですが、彼らは僕が乗ってきたら「いいね」ってさらに乗せてくれるし、僕がわからへんとなったら黙って待っていてくれる。学生の頃からそうでした。

辿り着いたシナリオが、現実のストーリーと重なった。

村瀬さんのお話を聞いていると、すごく時間をかけてロケーションやシナリオを考えられていますね。

- 村瀬

- ずっと現地にいたのに、シナリオが全然進まずに帰ってくることも普通にありました。でも、ちょうどその頃、コロナ禍が終わりかけて田舎にキャンプにくる人たちが増えてきた時期と重なり、旅行や移住する人を見ると、人間は最終的な目的地というか、“安住の地”を探してるんじゃないかと思えて、そんなテーマと村を掛け合わせたいと思ってつくり始めました。

安住の地をテーマに。

- 村瀬

- 『霧の淵』は村自体が無くなるかもしれないと言われている中で暮らす娘と母の物語なのですが、母親はかつてこの村に移り住んできた人で、ここが最後の地、安住の地だと思って暮らしてきたけど、やがて「どこか違うかも」と気づき始める。けれども、「そこで暮らしていかなくてはならない」と受け入れている諦めのような気持ちも入り交じっている。

安住の地に出会えたと思っても、その感覚がずっと続くわけではないのですね。

- 村瀬

- ある日、そういうシナリオの設定を朝日舘の女将さんに伝えたら、そしたら、女将さんもまったく同じ境遇だったんですよ。

ええ!?

- 村瀬

- 「私もな、そうやってん。そういう時代やったし」と。女将さんの経験してきた日々が、ほとんど設定そのままだったという偶然を経験しました。

丁寧に村を歩き回って、いろんな人の話を聞いたうえでのシナリオですから、偶然を超えたものを感じますね。

映画では、村が無くなっていくことを止められない。だけど映画には、時間を超える力がある。

- 村瀬

- 安住の地を探し求めていた人の違和感と諦めを描いたこの映画は、決して明るい画ばかりではなく、村長にも「ごめんなさい、村おこしムービーにならないかも」と伝えました(笑)

ちゃんと伝えて(笑)

- 村瀬

- 「いずれ無くなっていくものを撮ります。」と伝えると、村長も「全然かまわへん」と。若い子が来て何かしようとしているのを応援したいと言ってくれて。村の全面協力のもと、映画制作が進んでいきました。

村の人たちが協力してくださったのですね。

- 村瀬

- 今はもうお店が全部閉まっている、廃墟のような街道。その中に旅館がポツンと開いているのですが、映画のクライマックスでは旅館の周りのお店を一つひとつ復元して、昔あった街道の賑わいを再現しました。

それは、すごい!

- 村瀬

- 村のみなさんにも映画のテーマを理解いただいたうえで、遠くの親戚にまで声をかけてもらい。人を集めました。一日限り、その夜だけ空き家だったお店が復元されて、飲食店や商店にお客さんが入り、軒先には縁日のように提灯がともっている。

映画のために、街道の風景を蘇らせたのですね。すごいな。

- 村瀬

- 村の人たちも、みんなすごく喜んでくれて、「ここに蕎麦屋さんあったのなんで知ってるん?」と聞かれたりしました。それは、当時を知ってるおじいちゃんたちに聞いて、リサーチしまくったからで、美術監督と相談しながら、完全再現まではいかないですけれど、やれるところまでやり切りました。

川上村のみなさんにとっても、忘れない日になったでしょうね。

- 村瀬

- 撮影は原状復帰が鉄則なので、その日のうちにすべて撤去しましたが、廃墟になった映画館も復元して、撮影が終わった後に雨で崩れ落ちたんです。撮影してなかったら、その映画館は残せなかったなと。今でも、映画を観てくれた人が現地を訪れてくれるようです。

すごいことだ。

- 村瀬

- 僕は今回、人々の記憶から無くなりそうになってる村を撮らせてもらったのですが、映画では無くなるものを止めることはできないし、そもそも、村に暮らす人たちも誰も止めようとはしていない。現実はそういうものだと思います。ただ、映画の特性として、「時間を超えること」ができる。

時間を超える。

- 村瀬

- 仮に村が無くなっても、そこに『在った』という事実は残るじゃないですか。この作品に関わってくれた人の数だけでも、川上村は実在したっていう事実が保たれていくのかなということを感じながら撮っていました。

自分の好きなこと以外のものごとの、豊かさを知ってほしい。

『霧の淵』は、スペインや韓国、ブルガリアなど海外の映画祭でも上映されたそうですね。

- 村瀬

- 国は違っても過疎化のような課題を共通で抱えていたり、上映後に熱心に手を挙げて質問してくれる学生さんがいたり、行く先々で熱量の高さを感じました。

最後に、これから映画学科に入ってくる方や、進路に迷ってる方に向けて、一言いただけますか?

- 村瀬

- 自分が選んだ分野以外のジャンルの人とも絶対一緒に遊んだほうがいいと思っています。お互い、どんな本屋さん行ってて、どんな映画が好きなのかとか。同じ学年に何百人もいて、その中には留学生もいて、いろんな土地から来てる人がいるわけで。しかも全員、何かをつくろうと思って京都芸術大学に来ている。そういう場所で交流しない手はないと思うんです。いろんな人とたくさん遊んで、自分が学んでいる分野以外の物事の豊かさを知ってほしいなと思います。

貴重なお話を、ありがとうございました。

取材・記事|久岡 崇裕(株式会社parks)

- 卒業年度・学科

- 2020年

映画学科 卒業

- 出身高校

- 滋賀県 光泉カトリック高校

- プロフィール

- 1997年生まれ、滋賀県出身。京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)在学時に制作した初監督作『忘れてくけど』を2019年カンヌ映画祭ショートフィルムコーナーに出品。卒業制作『ROLL』が、なら国際映画祭の学生部門で観客賞を受賞し、その後、24歳で『霧の淵』を監督し、商業映画デビューを果たす。本作はサンセバスチャン国際映画祭新人コンペ部門、釜山国際映画祭に正式出品。

作品