私たちの領域では、芸術を「個人の表現」や「鑑賞の対象」にとどまるものとは考えていません。芸術は、人と人、人と地域が出会い、学び合い、共に成長していく過程の中で、育まれていくものだと捉えています。本学が創立以来大切にしてきた「芸術による人間形成」や「地域との協働による文化創造」という姿勢を継承しつつ、今日の複雑で多様な社会課題に応答する、実践的な教育と研究を展開しています。

本領域には、二つの分野があります。学生はそれぞれの関心に応じて、ワークショップの企画・運営や、フィールドワークに基づく調査研究、文化資源を活かしたプロダクトやプロジェクトのデザインに取り組みながら、創造的かつ協働的に問いを立て、実践を通して学びを深めていきます。

修了後は、デザイナーやクリエイティブ・ディレクターとして活躍するだけでなく、美術館や文化施設、学校教育、地域プロジェクトの現場など、多様な場で芸術の実践知を活かし、人や地域の可能性を育てる担い手となることを期待しています。

分野紹介

文化芸術教育〈プロジェクトデザイン、インクルーシブデザイン、アートコミュニケーション、リカレント教育支援、文化芸術研究〉、地域文化デザイン〈カルチュラルデザイン、サーキュラーデザイン、地域ブランディング、コ クリエーション(Co-Creation)、文化資源活用〉

- 上記の分野に関する修学地別のクラス・研究室が設置されます。

文化芸術教育

アートコミュニケーションやインクルーシブデザイン、プロジェクトデザイン、リカレント教育支援など、芸術を通じた人の学びや関係性の構築に焦点を当てます。

地域文化デザイン

地域の風土や歴史、人々との対話から着想を得て、新しい価値を創出するカルチュラルデザインやサーキュラーデザイン、コ クリエーション(Co-Creation)、地域ブランディングなどに取り組みます。

特長

対面学習+オンライン学習

文化芸術教育分野

-

文化芸術で開かれた学びと共創の場をつくる

芸術には、人と人、地域と社会をつなぎ、感性や想像力を育む力があります。文化芸術教育分野では、子どもから大人まで、あらゆる人の学びや成長を支える文化芸術の可能性に注目し、個人とコミュニティの双方に働きかける教育・実践を探究します。就学前の教育、学校外での活動、社会人のリカレント学習など、生涯にわたる学びの場で芸術が果たす役割を捉え直し、その現場を支える学習支援者やプログラムディレクターを育成します。

特長

-

美術館や文化施設における実践的な学び

美術館や文化施設でのワークショップ実践を通じて、地域の歴史や文化資源を活かした文化芸術プログラムの設計や、参加者と共に創造的なプロセスを実践するためのファシリテーションを行う力を養います。現場での体験を通じて、実践的なスキルと社会的な感覚を深めます。

-

共同プロジェクトとゼミ指導による問題探究

各研究室では、教員の支援を受けながら、学生一人一人が自分の研究テーマを深めていきます。また、領域全体で実施する共同プロジェクトを通じて、多様な視点や専門知識を交えた問題探究を行います。このプロジェクト型の学びにより、社会で求められるコミュニケーション力や協働力を養い、理論と実践を結びつける力を育てます。

現地研修(常滑)

地域文化デザイン分野

-

デザインで持続可能な地域文化を育てる

地域文化デザイン分野では、地域に眠る文化資源を掘り起こし、人々と協働しながら新たな価値を創出することを目指します。「地域文化をデザインの出発点とすること」に重きを置き、フィールドワークやデザインリサーチを通して土地の歴史や風土に理解を深め、そこで暮らす人々との対話を重ねながら、モノ、空間、行事といった多様な対象を横断的に捉える視点を養います。地域のブランディングや伝統産業のリノベーション、アートプロジェクトの企画など、一時的な成果を求めるのではなく、持続可能な地域のかたちを模索し、地域の成長に長期的に伴走するクリエイターを育成します。

特長

-

プロジェクト型の授業で課題の発見や解決を学ぶ

様々なテーマの社会課題に取り組むプロジェクト演習のほか、年間を通して「地域文化とデザイン」に関するフィールドワークをプロフェッショナルな現地講師の案内の下で実施します。実際の現場で問題に向き合うことで、観察の能力を鍛えつつ、課題の発見や解決における自身の方法論を構築します。

-

デザイン概念の根本的な再考を促すゼミ指導

各プロジェクトを通じた学びと併行して、個人の研究テーマを追究する少人数ゼミも設けられています。流行り言葉や既成概念に流されることなく、デザインの意味を最初から考え直し、教員や他の学生とのディスカッションを通じて、自分自身の問題意識と分析力を練り上げます。

現地研修(鯖江)

プロジェクト例

-

京都府亀岡市の廃校利活用提案

2018年に「プラスチックごみゼロ」宣言をし、資源循環・環境保全に積極的に取り組んできた亀岡市とともに、廃校となった中学校校舎を「資源循環と創造性育成のための社会教育施設」として利活用するための実験調査を2025年度から実施します。

研究室体制/年間スケジュール

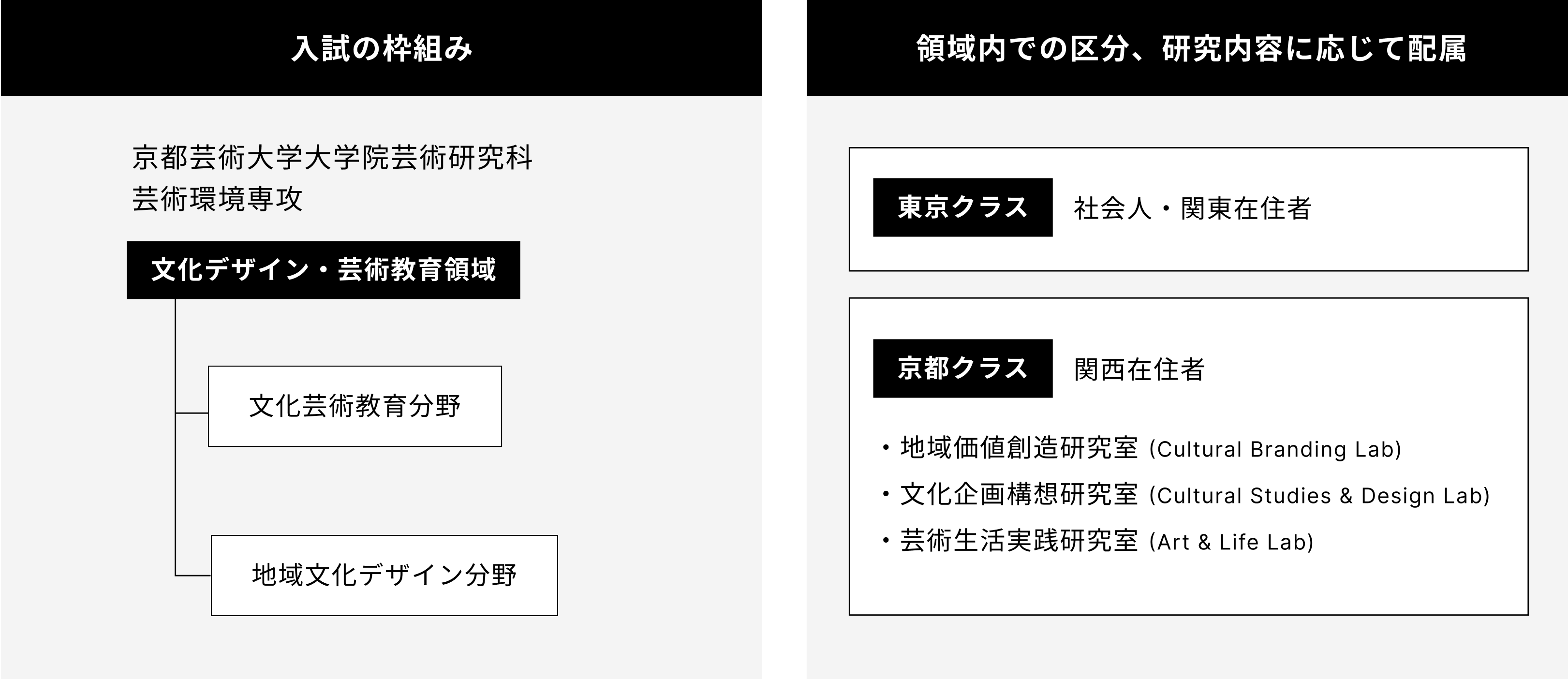

研究室体制

入試時の枠組みとは異なり、分野に関する修学地別のクラス・研究室が設置されます。

-

-

東京クラス

社会人・関東在住者

-

京都クラス

関西在住者

- 地域価値創造研究室(Cultural Branding Lab)

- 文化企画構想研究室(Cultural Studies & Design Lab)

- 芸術生活実践研究室(Art & Life Lab)

- 研究内容に応じて配属

-

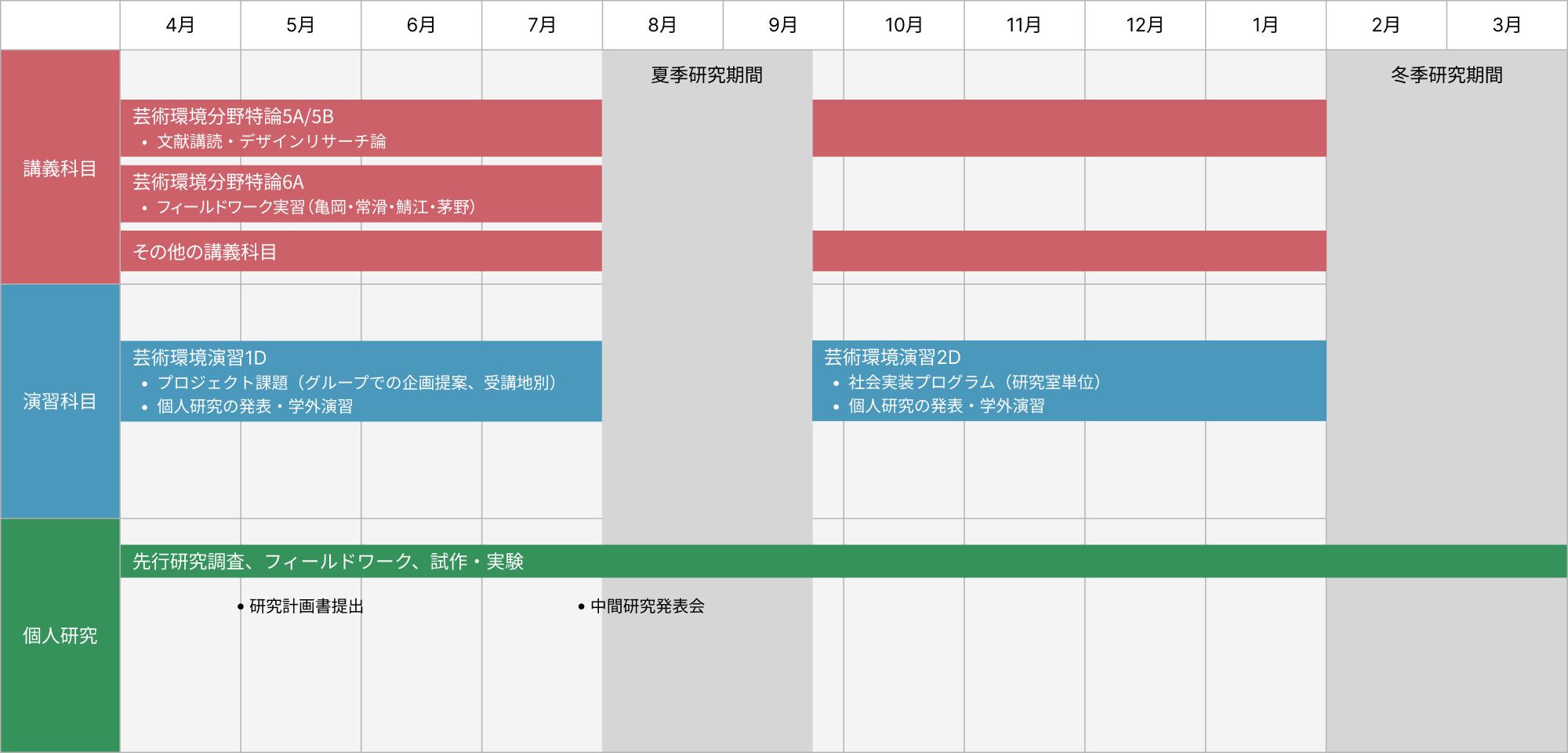

2025年度

年間スケジュール

|

-

ゼミ日程

以下の京都もしくは東京いずれかのクラスを選択してください。

- 京都クラス

- 水・木のいずれかに月2回開講

- 京都瓜生山キャンパスで開講します。開講日等は研究室により異なります。

- 東京クラス

- 4/13(土)、5/18(土)、6/15(土)、7/13(土)、10/5(土)、 11/9(土)、12/7(土)、2025/01/18(土)

- 2024年度実績

- 東京都港区北青山の京都芸術大学外苑キャンパスで開講します。

-

選択必修の現地研修

1.京都(亀岡) 4月19日(土)20日(日)

2.愛知(常滑) 5月17日(土)18日(日)

3.福井(鯖江) 6月7日(土)8日(日)

4.長野(茅野) 8月2日(土)3日(日)- 2025年度実績

-

共通科目(オンタイムの遠隔授業)

日程の都合がつかない場合は、動画の時差配信の視聴が可能です。

動画もチェック

教員メッセージ

創造の循環 — PROJECTからCULTUREへ

私たちは、創造の営みをひとつのスパイラルとして捉えます。すべては、小さな問いや実験的な試み=プロジェクトから始まります。 その行為が他者と共有され、繰り返し実践されることでプログラムとして社会に定着していきます。やがて広く活用されるようになると、同じ課題意識を持つ人々のあいだに共鳴が生まれ、それはムーブメントとなって時代を動かす力へと育っていきます。そしてその運動が、土地や人びとの記憶に刻まれるとき、それはカルチャー(文化)として社会に深く根をおろし、育む対象となり持続してきたのです。良くできたプロジェクトは創造者がいなくなっても生き続け、文化として継承され「営み」とはそうした持続のかたちなのです。この循環は一度きりでは終わりません。新たな行為を生み出すたびに、私たちはまた新しい時代へと一歩踏み出していく。文明とは、このようなスパイラルを通じて成熟し、進化していくのだと信じています。さあフィールドへと駆け出そう。まだ見ぬ「問い」を発見する為に。

graf代表、クリエイティブディレクター、デザイナー。京都芸術大学 教授大学院文化デザイン・芸術教育領域長 1970年生まれ、大阪府出身。暮らしにまつわるさまざまな要素をものづくりから考え実践するクリエイティブユニットgraf。1993年から活動を始め、異業種が集まる環境と特性を生かした新たな活動領域を開拓している。リサーチからコンセプトワーク、デザイン、設計、プログラムへとソフトからハードまで持続可能な形態を生み出す。grafでは代表を務めるほか、コンセプターとしてデザインやディレクションを行う。あらゆるデザイン領域の視点から社会を翻訳するようなアウトプットを行っている。仕組みの再構成と豊かな関係性を生み出すコミュニケーションを物づくりからデザインする。プロジェクトからプログラムへ、ムーブメントからカルチャーへ育むデザインを目指している。受賞歴:咲くやこの花賞 美術部門 受賞 第三回アサヒビール芸術賞受賞 Dezeen International Awards 2020 longlist WDCD日本代表ノミネート等

文化の前提を点検し、未来の可能性を発見する

お葬式にはなぜ黒い服を着ていくのでしょう? そうするのが当たり前だと思われていることも、少し立ち止まって考えてみると、必然性は案外揺らぎやすいものです。リモートワークの登場が職場と家庭の境界を曖昧にしたように、社会が大きく変化するなかでは、私たちの価値観や常識もまた、常に見直されるべきものとなっています。文化の前提を点検し、これまでにないリサーチ手法を用いて、未来の暮らし方や社会の在り方を探求することが大切です。この領域ではデザインとアートの垣根を超えて、「創造性」の根幹にある「変化に対応するための思考力と行動力」を身につけられるように支援します。

DESIGN MUSEUM LAB代表、京都芸術大学准教授。1978年生まれ、青森市出身。東北大学大学院国際文化研究科博士課程を中退後、神戸芸術工科大学研究員を経て、2012年から展覧会企画・編集事務所DESIGN MUSEUM LABを設立。展覧会の企画設計を通して、現代の生活文化を研究。主な展覧会企画:「Perfume COSTUME MUSEUM」「アニメーション美術の創造者 新・山本二三展」「GOOD DESIGN AWARD神戸展」

教員一覧

専任教員(2025年度)

-

領域長 服部 滋樹 教授 クリエイティブディレクター、地域ブランディング

領域長 服部 滋樹 教授 クリエイティブディレクター、地域ブランディング -

研究科長 上村 博 教授 美学

研究科長 上村 博 教授 美学 -

久慈 達也 准教授 思想史、生活文化史

久慈 達也 准教授 思想史、生活文化史 -

小山 龍介 准教授 文化財活用

小山 龍介 准教授 文化財活用 -

高橋 孝治 准教授 プロダクトデザイン

高橋 孝治 准教授 プロダクトデザイン -

トム ヴィンセント 教授 地域文化デザイン、まちづくり、国際コミュニケーション

トム ヴィンセント 教授 地域文化デザイン、まちづくり、国際コミュニケーション -

藤野 良実 准教授 衣装制作

藤野 良実 准教授 衣装制作 -

廻はるよ 教授 建築、インテリアデザイン

廻はるよ 教授 建築、インテリアデザイン -

米谷 ジュリア 教授 現代美術、歴史、英語、農業とアート

米谷 ジュリア 教授 現代美術、歴史、英語、農業とアート

大学院客員教員(2025年度)

-

鞍田 崇 客員教授 哲学、環境人文学、ローカルスタンダード

鞍田 崇 客員教授 哲学、環境人文学、ローカルスタンダード -

松井 利夫 客員教授 陶芸、現代美術

松井 利夫 客員教授 陶芸、現代美術

2025年10月より着任予定

山城 大督|映像、アートプロデュース

修了後の進路

2024年度実績

- 株式会社乃村工藝社

- 東京国立博物館学芸企画部博物館教育課教育普及室

- 福島県庁

- 第一交通産業グループ

- 株式会社盛堂

- 株式会社レオタニモト

- 川口土木建築工業株式会社

- 上海汽車集団股份有限公司

- 株式会社東興

- Infinity vector合同会社

- 株式会社アルファ・プロダクションズ