美術工芸学科

日本画コース

京都の美に触れ、磨いた「描く力」が

クリエイティブを切り開く力に。

学べる分野

岩絵具表現|墨表現|箔表現|デッサン・写生|古典絵画模写|

表現のための技法・素材研究|日本画を通しての日本美術史

将来のキャリア・就職

アニメ、マンガ、企画など、

「描く力」を武器に、多彩な業界へ。

日本画を描く上で欠かせない観察力や、アナログで描写するスキルは、多くのクリエイティブ業界で重要視されています。中にはアニメスタジオのディレクターや、マンガ家になった卒業生も輩出。多分野で活かせる「描く力」を身につけます。また、このコースで培った思考力を活かして、アパレル、化粧品、美容、イベントなどの企画職に就職する卒業生も多数います。

主な就職先

ゲーム・アニメ

コナミデジタルエンタテインメント│ufotable徳島スタジオ│マーベラス│コロプラ│トリガー

メーカー

ホルベイン画材│笹谷伊織│ロマンライフ│わかさ生活

アパレル・染織・服飾雑貨

オンワード樫山│美来工藝│ジュエリーカミネ│まこと織物│ファミリア

広告・映像・デザイン・印刷

大阪シーリング印刷│はりまぜデザイン│あとらす二十一│六本木スタジオ

博物館・ギャラリー・修復

川面美術研究所│松鶴堂│Park West Gallery│康耀堂美術館│風光舎 ほか

入学に必要なスキル・知識

デッサンや美術を学んだ経験がない方も、このコースを目指すことが可能です。体験授業に取り組む姿勢や意欲などから能力や適性を評価する授業形式の入学試験に是非チャレンジしてください。

コースの特色

- 京都で本物の美に触れる

- 伝統の技法・現代の素材を学ぶ

- 寺社仏閣や画材工場の見学

- 西洋絵画と比較して日本画を探る

- 観察力、アナログ描写力が身につく

4年間の学び

京都で本物の美に触れる。

京都に数ある寺社仏閣や美術館などで本物の美に触れ、古典的な作品から技法や思想を学びます。基礎となる日本画独自の技法や素材について習得します。

日本画を描く下地づくり

まずは古い絵画を見て、観察することから始めます。模写を通して作品を読み解き、日本画の基礎的な技法から、和紙や岩絵具といった素材の扱い方、思想までを学びます。

独自の作品を探る。

人物や動物などさまざまな課題に取り組み、素材や技法への理解を高めます。多様な表現を身につけるなかで、日本画の時代変化を体感的に学びます。

幅広い技法を学び、深める

制作課題を通して、技法材料の知識だけでなく、見る目と考える力を養います。日本の美意識を知り、自身の考えとつなぎ合わせていくことで、現代的で独自性のある日本画を目指します。

自身のテーマに取り組む。

写生や資料探しなど、手を動かし行動しながら自分だけのテーマを探求します。卒業制作に向けて作品の方向性も定め、構想や試作に取り組んでいきます。

2つのクラスに分かれて学ぶ

オリジナルの作品制作で対象を捉える力を磨くクラスと、京都で本物の作品に触れ、模写を通して気づきを深めるクラス、いずれかに分かれ、自分のめざす方向を定めていきます。

自分だけの日本画を描く。

4年間の集大成となる日本画制作を行います。さまざまな業種や活動の場に活かせる「見る力」「描く力」「構成する力」を身につけ卒業へと向かいます。

卒業制作

日本画を「表現する手段のひとつ」として捉え、学んだ技法や知識をもとに自分の絵画を完成させます。伝統的な枠組みにとらわれない現代の日本画をつくることを目指します。

TOPICS

これも、日本画コース。

幅広い分野の教員から学ぶ

伝統的な日本画をはじめ、現代的な表現や技法、素材、海外のアートシーンなど、多様な専門知識・技術をもった教員がそろっています。本学を卒業し、絵画展で受賞を果たしながら作家としても活躍する教員も在籍しています。

大手画材メーカーと画材フェスを開催

大手画材メーカー「ホルベイン画材」と協働し、学内で画材フェスを開催しました。学生自らメーカーに企画をプレゼンし、広報物のデザイン、SNS運用も行いました。本コースでは企業と連携した授業やインターンなども行っています。

美が集う京都で学ぶ

古来の技法や新旧の美学が息づく、京都の街が学びのフィールドです。授業では、通常非公開の絵画や天井画を保有する寺社仏閣を見学したり、京都市京セラ美術館のコレクションを観覧したりと、本物の美に触れる機会を多数用意しています。

多分野で活躍する卒業生

卒業後は作家として活躍するだけでなく、日本画で培った見る力や描く力が評価され、アニメーションやマンガなどクリエイティブ業界で働く人も多くいます。また、考え、構成するスキルを活かし、メーカーや広告業界で企画職などに就く人も。

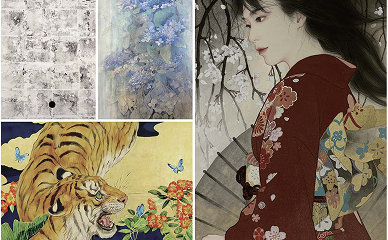

学生作品

教員紹介

卒業生紹介美術工芸学科

大学1年生の頃から「対話型鑑賞」と呼ばれる鑑賞法を繰り返し、作品と人のかかわりについて考える日々を過ごす。芸術や文化とのかかわりが深く、「対話型」の経営を大切にする社風に惹かれて京都信用金庫に入庫。「ゆたかなコミュニケーション室」に所属し、イベント企画や広報誌の制作など、地域と人、人と人をつなぐ活動に携わっている。

「シェル美術賞2020」学生特別賞、「ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2021」Proactive賞受賞。現在は京都にアトリエを構え「ARTISTS’ FAIR KYOTO 2022」やグループ展「DAWN-EXPOSITION2021.04-」に参加。2022年には個展「outline」「ピースとホール」を開催するなど、次々と作品を発表している。

関西を拠点に主に平面作品を制作。 2020年度大学院学長賞、2020シェル美術賞入選、WATOWA AWARD2021小松隆宏賞。

制作場所訪問に始まり、作品実現のため調整を行う仕事。「六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond」では作家5名を担当。会期中も作品のメンテナンスや運営業務に携わる。

コース活動紹介 最新ニュースをPICKUP!

取得できる資格

- 中学校教諭一種免許状(美術)

- 高等学校教諭一種免許状(美術)

- 博物館学芸員

全学科参加型

プロジェクト

学年や学科を飛びこえて、

社会とつながる教育プログラム