卒業生紹介

京都芸術大学を卒業し、活躍している先輩を紹介します。

﨑山太智さん 友野希望さん 山本翔太さん

株式会社大創産業 DAISOデザイナー自分たちのデザインが、誰かの毎日に溶け込んでいく。

産学連携プロジェクトで商品づくりを経験、そして、就職へ。

文房具が好き、イベントが楽しい、人の心を動かしたい。

それぞれ違うきっかけから、プロダクトデザインの道へ。

大学に入る前は、どんな風に進路を考えていましたか?

- 﨑山

- 小さい頃から文房具が好きで、3種類にわけて筆箱を持つほどでした。「このペンの形状をこう変えたら」とか、「グリップがもっとよくなればいいな」という風に、自分で改良点を見つけるくらい大好きで。だから、いつか文房具に関わる仕事をできたらなと考えていました。

3つも!子どものころからプロダクトデザインに興味があったんですね。他にも学べる場はあると思いますが、京都芸術大学に進学したのはなぜですか?

- 﨑山

- 修学旅行で京都に来たときに、「ここに住む!」って決めて(笑)。いくつか関西の芸大のオープンキャンパスに行ったんです。その中でも特にキャンパスの雰囲気がよかったのが京都芸術大学でした。

どんな雰囲気に惹かれたんですか?

- 﨑山

- 先輩たちが明るく声をかけてくださって。ちょっと道に迷っていたときも気さくに声をかけてくれました。あとは、秘密基地のような入り組んだ校舎や、山を歩くようなキャンパスにも憧れました。

- 山本

- わかる!校舎の天井が高くて気持ちよくって。僕は友だちとオープンキャンパスに来ていたんですが、ふたりでその場で「ここにしようよ!」って決めました。

山本さんはどうやって、プロダクトデザイン学科を知ったのでしょうか?

- 山本

- もともと文化祭やイベントごとが好きで。舞台背景や立て看板をつくったりするうちに、ものづくりが楽しくなっていきました。友人と「ものづくりができる大学ってあるのかな?」って話をしていたら、美術の先生が「プロダクトデザイン」っていう言葉を教えてくれたんです。

美術の先生がきっかけをくれたんですね。

- 山本

- そうなんです。てっきり、絵画とかを学ぶのが芸大だと思っていたんですが「ものづくりもデザインのひとつだよ」って美術の先生が教えてくださって。そこから、先生や友人とプロダクトデザイン学科のある大学を探しはじめました。

- 友野

- 私は小さい頃から絵を描いたり、ものをつくったりするのが好きでした。小学校の頃から絵画教室に通っていて、高校はデザイン科に進みました。

高校生の頃からデザインを専門的に学んでいたんですね。

- 友野

- グラフィックデザインや写真、建築模型と、幅広くデザインに触れていました。最終的に立体的なプロダクトが一番楽しいなって、思うようになりました。

立体と言っても、彫刻のような造形作品つくる方もいますよね。「プロダクト」に惹かれた理由はありますか?

- 友野

- 高校で歯ブラシや玩具などのデザインを考える授業があって。どうやったら持ちやすくなるかなとか、実際に手に取ってもらって使ってもらえるっていうところに面白さを感じて。人の心を動かして、感情に溶け込んでいくような感覚がいいなって。

京都芸術大学を選んだのは、どんな理由からですか?

- 友野

- 実際に企業の方とものづくりができる産学連携の授業があることを知って、世に出るようなリアルなものづくりの経験ができたら、将来にも役立つだろうなと考えたからです。

授業後はFABに駆け込んで、“ねぶた”も、課題も。毎日を思い切り楽しんだ。

大学生活で特に印象に残っていることは?

- 山本

- 僕はやっぱり「FAB(ファブ)」と呼ばれる工房の存在です。場所は広いんですけど、いつも人がいて賑わっていて。プロダクト学科の学生が集まって何かしらものづくりをしています。一番思い出が多いのもその場所ですね。

ものづくりできる学科専用の環境があるんですね、どんな場所ですか?

- 山本

- 結構広いけど、人が多いから狭く感じてたかも。

- 友野

- 授業が終わった後に、みんなが駆け込むような所。

- 山本

- ほんとそんな感じ。一番記憶に残っているのは、木工の授業で大きな家具をつくったこと。自分がつくろうとしていたものが、想像以上に大きくって。﨑山くんや友人にも手伝ってもらいながら作業を進めていたのですが、組み方を間違えて取れなくなってしまって。

それは、大変ですね。

- 山本

- 結局、6人がかりになって力づくでなんとかしたんですが、なぜかその光景を見て笑ってしまって。すごく楽しかったし、みんなでワイワイ作業していた光景が焼き付いてます。

そういう場所があるっていいですね。﨑山さんは、思い出に残っている場面はありますか?

- 﨑山

- 僕はサークルを掛け持ちしていて、毎週仲間とスポーツして、ごはんに行って。さらに、「マンデイプロジェクト」のねぶた制作にOBとして関わり続けたことも思い出深いです。

「マンデイプロジェクト」は、学科やコースを越えてみんなが参加する、1年生の名物授業ですよね。

- 﨑山

- そうなんです。ラーニングアシスタントとして関わり続けたことで後輩たちとの出会いも多く、お陰で友だちがたくさんできました。

行動力がすごいです。

- 友野

- ほんと、忙しそうだったよね(笑)。

友野さんも、大学生活で印象に残っていることはありますか?

- 友野

- ゼミですね。誕生日になるとみんなで贈り物をし合うんです。先生の誕生日には、みんなで先生の顔に似た石を集めて、似顔絵を描いてプレゼントしたことを覚えています。「誰が描いたと思いますか?」なんてクイズにしたり。先生がすごく喜んでくれて、今でも部屋に飾ってくださってるそうです。

それは、もらったほうも送ったほうも、うれしいですね。

- 友野

- 私の誕生日にも、動物が好きな私のために、「飼うとしたら誰にしますか?」って、それぞれが手づくりの仮面をかぶり、その動物になりきってプレゼンしてくれたんです。「僕はフクロウです、フクロウの特徴は……」みたいな感じで(笑)。

ふだんから、表現して贈り合うような関係性があったんですね、素敵です。

- 友野

- とってもしあわせな時間でした。あたたかい思い出が多いです。

「商品」をつくるという、プロの眼差しをもって。

京都芸術大学と大創産業は、次世代を担う学生への実践的な学びの機会の提供と、DAISO新商品の開発を目的に、産学連携プロジェクトを2017年に開始。大創産業商品部と連携しながら、商品の構想、開発、デザインに取り組んでいます。1回目の2017年には7点、2回目の2021年には45点、3回目の2023年には17点が商品化されました。

3人は、DAISOの産学連携プロジェクトに参加して、自分の考えたデザインが商品になる経験を在学中にされています。友野さんは「産学連携」の授業に魅力を感じて入学したと話されていましたが、実際にプロジェクトを経験してみてどうでしたか?

- 友野

- 実際に企業の方々とものづくりをするまでは、自分の好きなデザインや、つくってみたいものを膨らませているだけだったな、と今では思います。「このかたちでは型を起こせない」「これは100円以内でつくって売れない」といった製造・販売の視点でフィードバックをもらうと、つくるものがまったく変わっていきました。

なるほど。

- 友野

- ものを「生産」していくという眼差しをもつことは、自分が思う“好き”とか“いいな”も冷静に取捨選択する必要があって、とても難しくて苦しい部分もありました。だけど、やっとそれで、プロダクトデザインのスタートラインに立てたような気がします。

DAISOとのプロジェクトは、どんな風に進んでいったのですか?

- 山本

- はじめは店舗に行って「今ある商品を改善する」という課題が出ました。DAISOは自分にとって、子どもの頃から遊び場みたいに慣れ親しんできた場所だったけど、目的が違うと店内が違って見えるんです。

お店の見え方が変わるんですね。

- 山本

- 改めて観察すると「ここをこうしたら使いやすいのに」と気づくことがたくさんあって。そのあと、「世の中にまだないアイデアを30個考え出す」という課題が出て、これがまたすごく苦労しましたね(笑)。

- 﨑山

- そうそう。だいたい自分たちが考えつくアイデアって、世の中にすでにあるんですよ。

- 友野

- 苦しかったよね、最後の25案目くらいからすごくしんどかったな。

- 山本

- 新しいものを生み出すって、本当に大変なんだなって肌で感じました。

﨑山さんは、どんなことが印象に残っていますか?

- 﨑山

- いろんなハードルを乗り越えて商品化に辿り着いたプロダクトが世に出たのは、やっぱりうれしかったです。家でテレビを見ていたら、自分がつくった『Wave Cup』が紹介されていたり、今でもオフィスで当時デザインした『かくれんボックス』を使ってくださっている人がいたり、「使ってくれる人がいる」というのがうれしかったですね。

実際に自分のデザインしたものが商品として世の中に出るって、すごいですね!

- 山本

- ほんとにうれしいです。卒業後に遊びに行った先で、﨑山くんが「翔太!」って大声で呼ぶんです。行ってみたら自分がつくった『スルリトレー』がお店のレジでお会計トレーとして使われていて。一緒に顔を見合わせて、喜んで、めちゃくちゃ嬉しかったです!

卒業生で編成されたチームで、学びを活かし、ものづくりを続けていく

大学生活を振り返ってみていかがですか?

- 﨑山

- 僕はもともと、文房具をつくりたいって入学したんですけど。家電から家具、生活雑貨まで、多岐にわたるものづくりを学びました。こんなに選択肢があるんだなって。その中から、自分のやりたいことを探っていけるっていうのが、贅沢だったなと思います。

さまざまな経験があって、今はDAISOにいらっしゃるんですもんね。

- 﨑山

- そうなんです、DAISOの授業を経て、小売業のものづくりもおもしろい!と、感じることができました。

- 友野

- 私もすごく充実した4年間だったなと思っていて。遅くまでがんばった日に、みんなでひと息つきながらながめた夕焼けがきれいで。「がんばったよね」なんて言い合って、すごく気持ちよかったです。

いい関係ですね。

- 﨑山

- 社会人になっても卒業生同士の出会いが多くて、卒業してからつながる人もいたりします。

- 山本

- 僕たちは今、大創産業のグローバルデザイン課というチームで一緒にデザインをしています。実は、チームのリーダーをしてくれている課長も同じ学科の出身なんですよ。

同じ大学の同じ学科出身ですか、卒業生たちで編成されたチームなんて、すごいですね。

- 山本

- そうなんです、社内でも新しい試みとしてプロダクトデザインチームをつくろうということになって、そこに学科出身のみんなが集結しています。

なかなかないことですよね。そのチームで現在は、どんなお仕事をされてるんでしょうか?

- 友野

- 店頭の販促ポップや商品パッケージの他に、Standard Productsというブランドの商品をデザインしています。最近だと私はメイクポーチをつくりました。綿棒やピンセットが奥底に入るのが個人的にも悩みで。それを上に収めて取り出せるようにしたり、ティッシュを取り出せるように工夫したり。おかげさまで、店頭でも好調で、たくさんのお客さまが手に取ってくださっています。

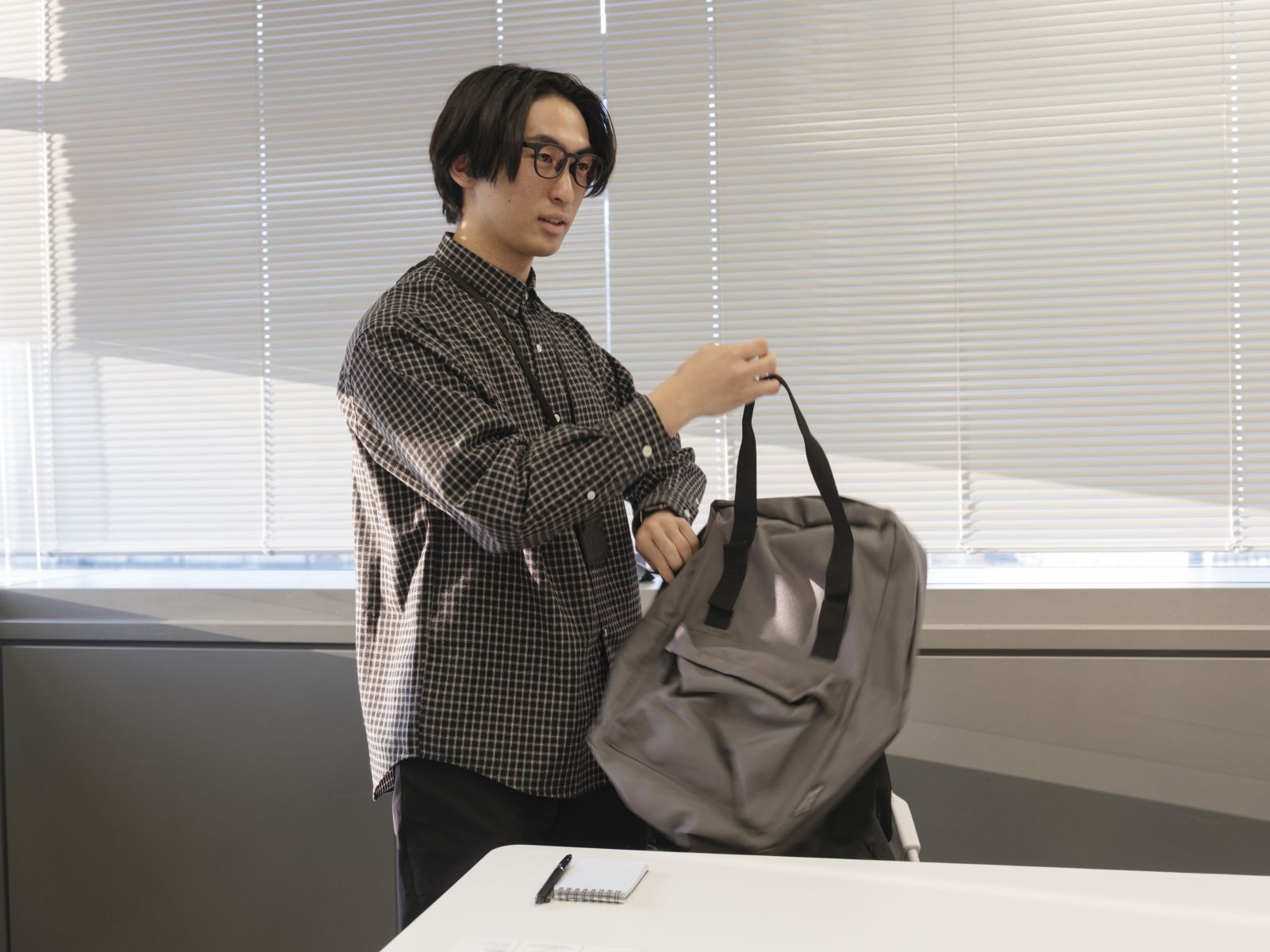

- 﨑山

- 僕も同じブランドで、カジュアルスクエアリュックをつくりました。パソコン用のクッションが入っていたり、書類が崩れにくいスクエア型にしたりとこだわりを詰めて、かつ1,000円という売価におさめました。

これで1,000円ですか、安すぎる!すごく売れそうですね。

- 﨑山

- ちょうど店舗での販売がはじまったところなのですが、初速はかなりいい手ごたえです。

発足したばかりのチームで、幸先のいいスタートですね。

- 山本

- 僕らは販促のポップもつくっているので、店頭と連動した動きを考えて価値を生み出せることにおもしろさを感じながら取り組んでいます。

入社2年目ですでに、プロダクトデザイン学科で学んだことをどんどん活かして活躍されているんですね!

- 友野

- 学生時代、一緒に過ごしたみなさんからたくさん刺激をいただいたおかげだと思います。今もそうですが、他部署の方とコミュニケーションをとりながらものづくりを進めています。それは学生時代も同じで、基本的に一人でものをつくり上げていくわけではないんです。

一人でものをつくるわけではない?

- 友野

- 周りの方々や友だち、先生に「これつくってみたんですけど、どうですか」って触ってもらって、もっとこうした方がいいと思うとか、そういうコミュニケーションがあって。やっと出来上がっていく。京都芸術大学には、とっても親身な先生が多くて、友だちとの出会いもたくさんあるので、安心して飛び込んでみてほしいなと思います。

ありがとうございました。3人のこれからの活躍を楽しみにしています!

取材・記事|久岡 崇裕(株式会社parks)

- 卒業年度・学科

- 2023年

プロダクトデザイン学科 卒業

- 出身高校

- (﨑山さん) 福岡県立新宮高校出身 / (友野さん) 岡山県立岡山工業高校 / (山本さん) 大阪府立香里丘高校

- プロフィール

- プロダクトデザイン学科で一緒に学んだ3人。在学中にDAISOとの産学連携プロジェクトに参加し、実際の商品化につながるデザインを経験。卒業後は3名とも大創産業に入社し、デザイナーとして活躍しています。