修了生紹介

京都芸術大学 大学院 修了生紹介 2020年度修了生の紹介はこちらをご覧ください。

芸術実践領域(旧:美術工芸領域)

[右上] I'm still alive H515(mm)×W728(mm) インクジェットプリント / サテン紙 / アルミ複合版加工 Edition 10/10 (2018)

[右下] Indication H594(mm)×W420(mm) サテン紙 / インクジェットプリント アルミ複合版加工 ed2/10(ステップエディション) (2019)

なぜ、絵の具を纏うのか?

自分に問い続けて獲得した、私のステートメント。

高校生の頃から、時々私は裸になって全身に絵の具を被ります。私にとってそれは、自分が「今ここに生きている」ことを確認するために必要な行為であって、長い間アートとは分けて考えていました。大学の授業で、土や木など様々な素材にふれる中、「身体こそ究極の彫刻作品」だと気づき、自分自身の体を使って制作するようになりました。しかし、絵の具を纏う行為はまだ、作品とは結びついていませんでした。4年生を迎え、自分の作品を語るための概念が圧倒的に足りないことに気づき、もっと深く学ぶ必要を感じて大学院へ。「ステートメントを書くことは、作品をつくることと同じ」とご指導くださる名和晃平教授から、たくさんの「なぜ」を投げかけられました。「なぜ、絵の具を纏うのか」「なぜ、作品をつくるのか」。問いを重ね、ステートメントの一文字一文字を磨き上げたことで、全身に絵の具を纏う私的な儀式は 『I’m still alive』へと作品化していきました。初めてこの作品を発表したHOP展でギャラリーの方と出会い、個展を開催。そこで自分のタブーを取り払って、初めて鑑賞者の前で裸になり、絵の具を被りました。展覧会をきっかけに、ダンサーの方と舞台で共演。さらに、舞台をご覧になった美術館の方から上演のお声かけもいただきました。これから自分は、社会で何ができるのか。ジャンルを超えて、問いへの答えを広げていきたいです。

中学時代にダリの作品に衝撃を受け、アートの世界へ。『embodiment』KUNST ARZT、『indication』(京都写真美術館/KKAG)など、美術家として発表を重ねる。舞台『“raw”~精神と肉体の展示会』ではダンサーと共演。『NONIO ART WAVE AWARD 2020』グランプリ受賞。

手を動かすという行為はなくなり、作品のほうが動き始めた。

アートという不可能なことを、どのように可能にするか。檜皮という作家を、どのようなかたちで生かしていくのか。大学院で研究したいと考えました。学部時代に彫刻を通して造形の強さを突き詰めた経験と、舞台美術や演者としてパフォーミングアーツの分野に関わってきた経験をもとに、私の作品は可変性/可塑性を帯びていきました。檜の皮やポータブルラジオ、照明器具、そして車椅子。誰でも手に入る物を使って作品を構成しながら、コミュニケーションの量と密度を高めていく。音や光、私や来場者自身のパフォーマンスによって、作品は終わりなくかたちを変えていく。自分の手を動かすという行為は必要なくなり、作品のほうが動き始めたのです。

学問としてのアートはとても自由で、生きる知恵を与えてくれる。

手を動かす時間よりも、頭を動かして作品と向き合う時間が増え、座学の大切さを再確認しました。私は、アートは人文領域のひとつだと考えています。たとえば、美術はいつも社会の動向と対比しているため、美術史を理解するためには世界史を知る必要があります。他の学術分野と接続できる点が無数にあり、学びたいことは次々と見つかりました。学問としてのアートはとても自由で、社会がどのように変わろうとも、その流動性に耐えうる知性を与えてくれます。アートを学び、「自分の作品をつくる」という固執からも自由になれたことで、今の私を支える核となる「hiwadrome」というコンセプトに辿り着けたのかもしれません。

大阪府生まれ。修了展で発表した『hiwadrome type ZERO』で大学院賞を受賞。inner space colony(ARTZONE)、ULTRA×ANTEROOM exhibition 2018「Re:Traffic」、アートアワードトーキョー丸の内2018など、修了後間もなく次々と展示を手がける。第22回 岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)受賞。

[右] Untitled (Movements) (2016年制作)

誰かの答えは、私の答えではない。

自分を、貫き通す自由。

やなぎみわさんの作品に惹かれて、台湾から京都に来ました。先生の演劇プロジェクトに参加し、小道具のデザインなどを手がける一方で、理論的なことも深めたいと考え、大学院に進みました。本学は現代美術に強いうえ、「現場」の多い大学です。世界レベルのアーティストが、いかに周りを巻き込み、作品をつくり上げていくか。自己を貫き通していく尋常ではないエネルギーを見せつけられました。私自身も他者に囚われることなく、自由な2年間を過ごしてきました。他人の答えは、自分の答えではありません。その意識が無ければ、学部5年生、6年生になってしまいます。毎日研究室に座って考えることそのものも、私の作品でした。生/死、精神/肉体といった二元論ではなく、そのどちらでもない状態、真ん中の答えというものを探したい。今も、死とその周辺にあるものを見つめ続けています。

台湾出身。大学で舞台美術を専攻し、ステージデザイナーを経て京都へ。やなぎみわの演劇プロジェクトに参加。生と死の間の曖昧な状態を現出させる「半死半生-写真シリーズ」を修了展で発表し、同年、東京での個展も開催。現在は、台湾で音楽・写真の仕事をしながら次作の制作に取り組む。

ここを逃してはならない。修了展に賭けて、世界がひらけた。

本学は、社会との接点がとても多い大学院。他の大学と比べても、こんなにチャンスにあふれた環境はない。社会に出て、あらためてそう思います。台北との交流展、HOP展、ARTZONEでのグループ展、SPURT展、修了展。短いスパンで次々と展示に追われ、常に負荷がかかっている2年間でした。外とのつながりを否が応でも感じる、緊張感のある毎日。印象に残っているのは、やはり修了展です。自分の作品が売れた。ギャラリーと契約を結んだ。そんな話を先輩から聞いていました。「ここを逃してはならない。出ていかなければ」。3つの作品を出展し、すべて売れた日から、世界が変わりました。作品を買っていただいたコレクターさんのはからいでNYに滞在して制作できる機会をいただき、そこで描いた作品がCAF賞の白石賞を受賞。東京での個展や、コミッションワークなど、いくつもの縁が広がっています。

福岡県出身。京都に自身のアトリエを構え活動中。「NEWSPACE」WAITINGROOM(東京)、「Japan Young Artist Exhibition」ujung gallery(ソウル)、「第4回CAF賞入賞作品展」など、展示実績を重ねる。 2018年2月には、WAITINGROOMにて個展「a doubtful reply」を開催。

芸術文化研究領域(旧:歴史遺産研究領域)

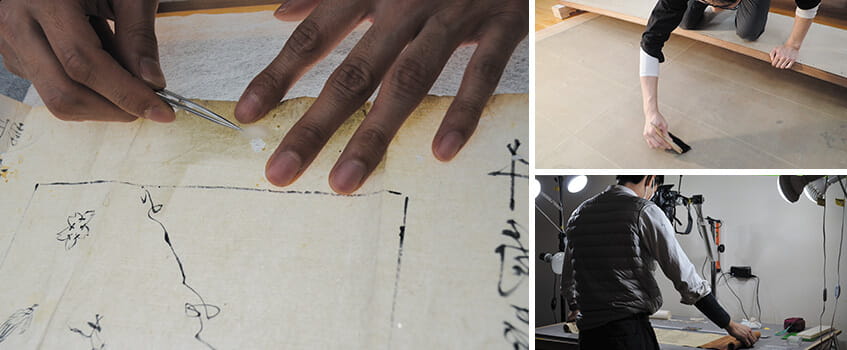

[右下] 修理対象史料の記録撮影風景

物のメカニズムも、そこに宿る想いも読み解き、

100年先の技術者へバトンをつなぐ。

文化財修理技術者にあこがれ、保存修復を専門的に学べるこの大学に出会いました。学部生の頃は周りのレベルの高さに圧倒され、自信を失いかけたこともありましたが、原点に立ち返り、夢に向かって一筋に取り組む決意をして大学院へ進みました。ゼミでご指導いただいた大林賢太郎教授からは、物の本質を見ることの大切さを学びました。まず、物質としての“メカニズム”を知ること。文化財の素材がどのように劣化するのかを理解したうえで、現在の状態を調べる。そして100年単位で保存を考え、後世の技術者に引き継ぐためにどのような修理をすべきかを考えていきます。同じ時代であったとしても、物の辿ってきた環境はそれぞれ異なります。経験を重ねてもなお、一つひとつの物をしっかりと見て、考え続ける。そんな姿勢を間近で見られた経験が、技術者としての私の軸となっています。また、形ある物に込められた人の“想い”を感じ取ることの大切さも学びました。特に印象的だったのは、大林先生とともに調査をした特攻隊員の私的な遺書。小さな紙片を細かい文字で埋めた肉筆から、少年兵の思いの丈を強く感じました。文化財修理技術者の仕事は、オリジナルの物を残すことで、そこに込められた想いを後世に伝えていくことでもあります。今、一人の技術者として貴重な文物にふれる時、息が詰まるほどの緊張とともに、自分の使命に大きなやり甲斐を感じています。

文化財修理技術者を志し本学へ。修理の技術を学ぶだけでなく、大林教授とともに日本各地へ赴き文化財を調査。修士論文では近代以降の文化財に使われる“わら半紙”の変遷と劣化についてまとめ、学会で発表。現在は、技術者になる夢を叶え、坂田墨珠堂に勤務。絵画、書跡、歴史資料などを中心に文化財修理を手がける。

実技から研究へ。

ひとつの道具の足跡を追い、日本各地を辿る。

大学では漆芸の実技を学んでいました。様々な道具を用いて漆器をつくる中、それらの道具をつくる職人さんが姿を消しつつあるという現状を知り、「実態をきちんと調べ、保存につなげられたら」と考えるようになりました。大学院に進み、実技から研究へ。調査を重ねるうち、漆塗りに使われる「漆刷毛」の職人である漆刷毛師が、全国に2軒しかないことが分かりました。各工房を訪ね、制作の現場を取材させていただき、現在に至るまでの足跡についてお話を伺いました。さらに、漆刷毛師のつくる刷毛が、漆芸作家や職人の手元に届いた後、どのように使われていくのか。自分の足で一つひとつ生きた情報を集め、修士論文としてまとめ上げました。

地域の人々が、何を大切に生きてきたのか。

想いまで、伝わる展示を。

物の背景には、たくさんの物語が広がっていること。ひとつの道具と深く向き合えた2年間は、物の見方を豊かにしてくれました。担当教員を務めてくださった伊達仁美教授からは「保存」だけでなく「活用」という視点も学びました。もともと暮らしの中で使われてきた民俗文化財を、いかに身近なものとして感じてもらえるか。鍵屋資料館に勤める今も、地域の方々を訪ねてお話を聞き、記録し、お預かりした物をどのように生かすべきかと思考を巡らせています。地域の皆さんが何を想い、何を大切に生きてきたのか。資料を通して地域の魅力や人の暮らしにまで想像が広がっていくような展覧会をつくっていきたいです。

漆芸のおかれている状況について調べるため、本学へ。漆塗りに使用する漆刷毛の研究を行う。修了後は、石川県輪島漆芸美術館で学芸員を務め、現在は市立枚方宿鍵屋資料館で民俗資料の展示に携わる。本学の伊達仁美教授とともに修復材料の研究も行い、民俗資料の保存促進に努める。

研究補佐員

400年以上前の漆器から、

塗装の技を読み解く。

関東の美術大学に通っていたころ、授業がきっかけで“文化財の保存修復”に興味を持ちました。進路に迷っていた私に、先生が修復家の方を紹介してくださり、その方に薦めていただいたのが、本学でした。私はまず、文化財研究の基礎を学ぶために大学への3年次編入を選びました。そして、漆工品の塗装技術の調査において、第一人者として研究に取り組まれている岡田文男先生のゼミに参加。この先生のもとで、さらに研究を深めたいと考え、大学院へ進みました。漆器の塗膜の断面から、顔料や塗膜の層構造を分析、観察し、その塗装技術を読み解くことが私の研究テーマでした。研究の対象は、宋時代から明、清にかけての中国の漆器。大抵は3mm以下の小さな試料から観察用の標本をつくります。層構造がよく見えるように丁度良い位置まで手作業で削る必要があり、それには集中力と経験を要しました。そして、その研究を通して、私は多くのものを学ぶことができました。試料を一度見て終わりではなく、観察と考察を繰り返すことの大切さを、身をもって教わったのです。

観察と考察を繰り返すことで、

育まれた姿勢。

岡田先生の指導や、研究の姿にふれた私は、目の前の漆器と深く向き合うことを学びました。見て、考えて、見て、考えて、観察と考察を何度も繰り返すことで、最初は得られなかった発見や新しい視点が生まれるのです。そんな体験を重ねることで、ものを見る目が鍛えられ、粘り強く研究に臨む姿勢や、失敗を恐れず「何でもやってみよう」という好奇心を育むことができました。その経験は今、東京文化財研究所で研究員として働く私の土台になっています。私が携わっているのは、近代文化遺産の保存修復に関わる調査です。日本の近代化を担ってきた文化遺産の保存修復のための情報収集・技術や材料の調査を行っています。対象物は違っても、ものと向き合う姿勢は同じ。私にとってこの大学院は、研究者としての軸を与えてくれた場所です。

スティーヴ・ラィヒの音楽ー中期以降の作品から見る特異性一

研究補佐員

武蔵野美術大学在学時に文化財の保存修復に興味を持ち、卒業後に本大学の3年次に編入。漆器の塗膜断面分析に取り組み、調査技法や研究員としての姿勢を身につける。現在は、東京文化財研究所の近代文化遺産研究室に所属し、富岡製糸場や第二次世界大戦中に生産された国産戦闘機(飛燕)などの保存修復に関わる調査・研究に従事。

情報デザイン・プロダクトデザイン領域(旧:デザイン領域)

選んだのは未開拓の領域。

ここに、デザインの力を届けていく。

デザインを通して、様々な社会的課題を解決する。この大学院が提唱してきた「ソーシャルデザイン」という考え方に惹かれ、進学を決めました。取り組んだ問題のひとつが、全国に広がる放置竹林です。竹材を活用したプロダクトによって地域に循環を生み出せないか、全体の仕組みも含めてデザインしていく。一つひとつパズルを解いていくような面白さを感じ、同時に、現実の難しさも肌で感じました。修了後は、まだデザインが浸透していないBtoBの領域に目を向け、東芝デザインセンターへ。ここにはデザインによって解決し得る課題がたくさん残されていて、大きな可能性が開かれていると考えています。たとえば、設備や空間のデザインで工場見学に訪れた方の印象が変わり、従業員の皆さんのはたらき方が変わっていく。現場と向き合い、デザインの力をより多くの人へ届けていきたいです。

在学中から積極的にフィールドワークを重ね、デザインを通じた社会問題の解決に挑む。修了後、株式会社東芝 デザインセンターに就職。デザインによってエネルギーのインフラを支えるチームに所属し、発電所の空間・設備から展示会のグラフィック制作まで幅広い仕事に携わる。

2017年度修了

言葉では伝わらないものを、

伝えるための表現とは。

学部生のとき、大手広告代理店へのインターンシップや教職課程での実習を通して、言葉では伝わらないものがあることを実感しました。「言語を使わずに、考えていることや感情を表現する方法はないだろうか」。自分の中に芽生えたテーマに対して、仮説を立てて論文を書いてみたいと考えたことが、大学院に進学したきっかけです。指導教授に研究の仕方を一から教えていただきながら、いろいろな書籍にあたる中、ブルーノ・ムナーリの本に出会いました。彼は子どものための美術教育にも力を注ぎ、ワークショップ・プログラムをいくつも遺しています。自分の研究したいことに近いものを感じた私は、そのプログラムに自分なりの解釈を加え、現代にふさわしいものにつくり変えていきました。大学院では、グラフィック分野での専門的な指導を受けるほか、ソーシャルデザインのゼミにも参加。高知県の日曜市におけるテントの老朽化を解消するプロジェクトなど、デザインを通して社会の問題を見つめ、解決へと導いていく過程にふれることができました。

相手が本当にしたいことを、

正解へと導いていく。

広告代理店に就職してからも、言語に依らないコミュニケーションと向き合い、目の前のデザインに生かしてきました。たとえば、ある提案のとき、私は本物の印刷紙を使ってサンプルをつくり、紙の質感や手ざわり、匂いまでも伝えようとしました。クライアントの頭の中にある、言語では伝えきれないものに対して、五感を刺激することで、本当にその人がしたいことを正解へと導いていったのです。もし、私が大学院で学んでいなければ、ただ相手の言葉や、まわりのやり方に流されてものをつくるデザイナーになっていたかもしれません。大学院の2年間は、社会に出るうえで、決してブランクではありません。自分だけが考えられること、自分だけが生み出せるものを突き詰めた時間が、私の今をつくっています。

京都芸術大学情報デザイン学科卒業。在学時、広告代理店へのインターンシップを機に、京都広告賞への入選も果たす。修了後は、東京の広告代理店に就職。4年間ほど経験を積み、現在は有名スポーツブランドのデザイナーとして活躍しながら、修士時代からの研究テーマと向き合い続ける日々。

2012年度修了

物を見極める眼、社会の問題を見つける視点が、プロダクトデザインの現場に生きている。

新しい環境のもとで視野を広げるため、また、個性豊かで多様な分野の先生方のもとでデザインを学ぶために、姉妹校の東北芸術工科大学から本大学院に進学しました。ソーシャル・ソリューション・デザインの研究として、“行為のデザイン”という本質的な考え方を学んだうえで、社会にある様々な課題を見つけ、それを解決するための実践的なデザインに取り組みました。たとえば私は、水が原因で毎日6000人もの子どもが亡くなっているという問題に目を向け、水をレンズにして熱を集め、汚水を飲料水に変える蒸留装置を考えました。リアリティを持った社会的課題の解決をゴールにしているという点で、一般的なプロダクトデザイン教育よりも、一つ先を行く経験を積むことができたと考えています。大学院では、個人の研究テーマを深めるだけでなく、会社に就職してから即戦力となる力を養うことができました。プロダクトデザイナーとして就職したタカラベルモント株式会社では、早い段階から案件を任せていただいています。大学院で身につけた、物の良し悪しを見極める審美眼、物が生み出されるプロセスの理解、さらには、資料を美しく仕上げるグラフィック能力、3次元CAD設計ソフトウェア「SOLIDWORKS」を駆使したモデリングスキルなどが大きな武器になっています。また、理美容のプロに選んでいただける操作性や快適性を追求するうえで、大学院で養った問題発見能力が役立っていくと考えています。タカラベルモントは、理美容機器の分野におけるリーディングカンパニーとして、ヘッドスパという新しいスタイルを提案するなど、業界の新しい流れを生み出している会社です。私も、物を通してその先にある新しい価値を提供できるデザイナーを目指したいと考えています。

最近新たなトレンドが生まれつつあるBARBER(理容室)に向けた、高級感のあるアンティーク調の椅子。タカラベルモントに入社して、初めて開発に携わることができた商品です。分厚い紙の束ができるほど、何枚もスケッチを描き、原案ス ケッチを採用していただきました。

2014年度修了

映像・メディアコンテンツ領域(旧:デザイン領域)

ステレオタイプから離れ、

アニメーションで新しい黒人女性を描く。

私は、アニメーションに描かれる黒人女性の表現がステレオタイプであることに疑問を抱いていました。黒人に対するネガティブな固定概念がある限り、人種差別もきっと無くなりません。ゼミで指導していただいた大西宏志先生から、作品のテーマをひとつに絞ることの重要性を学び、言いたいことで溢れていた私は、1年ほどかけて「自分がどんなメッセージを伝えたいのか」を問い続けました。そして、黒人の女の子がお菓子を売ってもらえないという、人種差別をストップモーションで描いた作品「tam'rind」を制作。アニメには、差別という重い問題もソフトに包み、多くの人に届けてくれる力があります。新聞社で働く今、4コマ漫画など新しい手法にも挑戦しながら、自分のテーマとまっすぐに向き合っていきたいです。

ジャマイカ出身。幼少期から「るろうに剣心」が大好きで京都に興味を抱く。在学中に人種差別をテーマにした人形アニメーションを制作し、国際平和映像祭2019にてファイナリストに選出される。修了後は、朝日新聞社に就職し、デザイナー・イラストレーターとして記事制作に携わる。

2018年度修了

入学前とは、別の自分に。

すべての経験が、ゲームの演出に生きている。

幼いころから、日本のアニメが大好きでした。自分でも絵を描くようになり、ロンドン芸術大学に進学。そこであらためて、技術では日本が世界一だと感じて、より憧れが強くなりました。大学院では、葛飾北斎のラインワークを取り入れたキャラクターをシンプルな墨絵の世界に置いた作品を制作。キャラクターを際立たせながらも浮き過ぎた存在にならないよう、モーションや背景との関係性についても研究を深めていきました。さらに、テレコム・アニメーションフィルムの方との出会いをきっかけにアニメ塾に参加。ライン1本の意味を考えるような課題を1年間で40個クリアし、ラインワークが格段にレベルアップしました。学内でも様々なアーティストと交流し、発想を自由にしてもらいました。入学前とは、別の人間になった。そんな風に感じます。2年間のすべてが、今の仕事であるゲームの演出に生きています。

キプロス出身。幼少期から日本のアニメやゲームにふれて育つ。ロンドン芸術大学を卒業後、文部科学省の試験に合格、奨学生として来日。修了後はゲーム制作会社の演出プランナーとして、「キングダムハーツシリーズ」などの制作に携わっている。

2014年度修了

イラストレーション・パブリッシングデザイン領域(旧:デザイン領域)

版表現と広報誌。一つの型と向き合い、

二つとない表現を見つける。

シルクスクリーンを用いて制作をした時、かすれなどの“エラー”によって、同じ型から少しずつ違う作品が生まれることに惹かれました。紙や印刷の研究を深めるために大学院へ。研究と並行して、大学広報誌「瓜生通信」のチーフデザイナーを務めました。「瓜生通信」としてのアイデンティティを保ちながら、決められた型のなかで伝えたいことを豊かに表現するために、実験的なデザインと解体を試みていきました。修了後は、「瓜生通信」のディレクションをされていた見増勇介先生のデザイン事務所でデザイナーを経験。美術館や第一線のアーティストとの仕事に携わり、“100年残るデザイン”をめざそうとする現場を肌で感じました。今また、ご縁がつながり「瓜生通信」のアートディレクターに就任。自分の研究課題と向き合いながら、後輩の育成にも力を注ぐ日々です。

印刷の研究と並行して、修士1年次から京都芸術大学広報誌「瓜生通信」のチーフデザイナーを務める。「Y-Labs(ワイラボ)」ロゴマークデザイン学内コンペティションにて最優秀賞受賞。現在は、情報デザイン学科非常勤講師。アートディレクターとしてデザインプロジェクトの全体的なデザイン設計を手がける。

2014年度修了

台湾と日本。二つの地域の架け橋になれる作品をつくりたい。

台湾でイラストやデザインの仕事を手がけるようになり、専門性を高めたいと考え進学。制作のテーマに掲げたのは、台湾の歴史をもとにしたゲームでした。台湾では日本のカルチャーが人気で、たとえば戦国時代のゲームに登場する武将たちはよく知られていています。一方で、台湾の歴史を知る日本人は少なく、台湾の若い人たちも正しい歴史を知っている人は多くありません。ゲームを通して、これまで光が当たらなかった歴史や文化に、少しでも興味を持ってもらえたら。そんな想いから先生と対話を重ね、世界観やキャラクターデザインを練り上げていきました。日本の企業でデザイナー・イラストレーターとして働く今も、広告やPRの仕事とは別に自分で発表の場をつくり、台湾と日本という2つの地域を知るデザイナーとして、その架け橋となれるような作品をつくっていきたいと考えています。

在台湾出身。幼い頃から日本のカルチャーに親しみ、何度も日本を訪れる。台湾の大学で建築を学び就職した後、デザインを学ぶため来日。修了後も日本にとどまり、大阪市内のPR会社、株式会社グルーヴに入社。デザイナー・イラストレーターとして広告デザインやWeb制作に携わる。

2016年度修了

描いたものが、人にどう届くか。

社会に共有できるイラストを。

なぜ、イラストレーションが好きなのだろう。自分の中に湧き起こった疑問と向き合うために大学院に進み、イラストと自分、イラストと社会の関わりを見つめてきました。実際の仕事も、経験しました。印象的だったのは、生まれ育った長崎の企業から、新しくできる施設に向けて絵を頼まれたことです。10数点ものイラストを額装して展示する、初めての大きな仕事。先生方の手厚い支えが力になりました。私が研究したい内容と展示の内容が乖離しないように、言葉による整理を手助けしてくれたうえ、仕事を全うできるように、電話やメール、領収書などの実務面までサポートしていただきました。描き上げたのは、ただ空間に飾る絵ではなく、コンテクストを共有できる鑑賞者にとっては挿絵として機能し、長崎の情景を感じてもらえる絵。描いたものが人にどう届くか。その大切さを学んだ2年間でした。

長崎県で幼少期を過ごし、子どものころから絵を描き始める。本学情報デザイン学科イラストレーションコース卒業。現在は、京都市内のデザイン事務所に就職し、ブックデザインの仕事に携わる。将来的にはイラストを描く仕事を増やしていくことを目標に、勉強を続ける日々。

2015年度修了

文化デザイン・芸術教育領域(旧:芸術文化領域)

現状の異なり・ジャンル間の共有を表現した「地図形」 [右下] 現代日本の演劇文化についての

キーワードを記入した「十二面体」

時代の中で、「輸入劇」はどう変わったのか。

新たな切り口から、日本の演劇史を辿る。

子どもの頃から物語をつくるのが好きでした。大学で進路を考えた時、私の前には絵本、アニメ、映画など、いくつもの選択肢がありましたが、「私の物語」がどこにも無いような気がしました。そんな中、総合芸術である“舞台芸術”にその可能性を感じて大学院へ。研究のテーマに選んだのは、演出家の蜷川幸雄さんです。彼の作品と生き方について考察するうちに、これから自分はどう生きたいのか、自分自身の物語と向き合うことができました。博士課程に進んだ今、より対象を広げ、蜷川さんも数多く手がけた「輸入劇」の研究に臨んでいます。外国語で書かれ、日本語に訳して上演された劇を「輸入劇」と定義しています。はじめは原文に忠実に訳され、演じられていた「輸入劇」の物語が時代と共に日本的な要素を取り入れたり、舞台を日本に置き換えたりと、内容を変えていきます。その変遷を辿ると、演劇史の流れの中に、演劇人が意識的に生み出したうねりが見えてきます。博士課程では、より厳密な解釈と客観的な分析力が必要とされるため、資料を読むにも、そこから論理を立てるにも、より時間をかけるようになりました。新たに生まれた考察を伝えるための言葉を探し求める日々の中で、なぜ博士が修士よりも1年長いのか、初めてわかりました。3年という時間をかけて、まだ誰も考えていないことを言葉に変え、12万字の博士論文に結実させたいと思います。

中国陝西省にある西安美術学院で演劇や映像の美術を学び、本学へ。修士論文「演劇における物語の語り方―蜷川幸雄の演出術を中心に」を書き上げる。外国語で日本に入ってきた戯曲を「輸入劇」と名付け、その翻訳の変遷から、演劇史の流れに新たな解釈を生み出そうと取り組んでいる。

2018年度修士課程修了

大学院は、演出家としてのスタート地点。

自分を試すことで、大きな一歩を踏み出せた。

演出家になる。大学院に進学してすぐに、自分のプロデュースユニットを立ち上げ公演を行いました。自分の制作と真剣に向き合える、贅沢な環境。演出家としての能力を試すことができた2年間でした。演劇を一からつくり上げるにあたって、どんなテキストを扱い、どのように解釈して表現へつなげるのか。その上で、照明や音響、舞台美術はどのように設定するのか。アイデアを練り、作品を立ち上げた経験は、演出家としての一歩を大きく後押ししてくれました。また、アーティストや写真家など、他領域の人ともつながったことが、大きな財産。インディペンデントに活動していく中で、現在も彼/彼女らと一緒に作品づくりに取り組む機会に恵まれています。他者との出会いによって、どんな新しい表現が生まれていくのか。仲間とその可能性を模索しながら、ゴールを定めず、ゆっくりと前に進んでいきたいと思っています。

大学院に進学後、自身のプロデュースユニット「したため」を始動させ、演出家として活動を展開する。在籍中から「KYOTO EXPERIMENT(京都国際舞台芸術祭)」にスタッフとして関わり、現在は事務局員。2018年、こまばアゴラ演出家コンクールにおいて、観客賞を受賞。

2011年度修了

一人の作曲家とじっくり向き合い、

考えを深める過程は、感動の連続だった。

学部2年生のとき、浅田彰先生の「音と芸術」という授業で、スティーヴ・ライヒの「木片のための音楽」という曲に出会いました。音も演奏風景もすごくシンプルなのに、強く惹きつけられるものを感じて、その年の進級論文の題材にすることを決意。しかし、はじめは文献を読んでもなかなか頭に入ってきませんでした。先生に相談すると、「まずは、自分がいちばん音楽を聴きなさい」というアドバイスをいただき、何度も曲を聴きこむうちに、自分でも驚くほど研究が楽しくなっていきました。「スティーヴ・ライヒの非ミニマリズム性」という卒業論文では、コース賞をいただくこともできました。スティーヴ・ライヒの音楽に出会えたことで自分の感受性が広がったような感覚があり、さらに研究を続けるために大学院へ進学。一人でじっくりと考える時間がふえたため、曲をさらに聴きこみ、発見をノートに書き留めていきました。ゼミを担当していただいた先生は、私の発見をもとに考えを深めてくださって、さらに新しい発見を導き出してくださいました。「芸術文化論特論」では、様々な領域で活躍するアーティストの作品や考え方にふれることができ、スティーヴ・ライヒが何を感じながら音をつくっていったのかを考えるうえで、大きな手がかりを与えてくれました。はじめは、ただの興味からはじまった研究が、自分の感性や考えが深まることで、さらに面白いものに感じられていく。そんな過程は感動の連続で、とても貴重な経験になりました。修了後は、ザ・シンフォニーホールに就職。スティーヴ・ライヒという作曲家に出会えたことで自分自身が豊かになれたように、素晴らしい作家や音楽との出会いを多くの人に広げていきたいと考えています。

スティーヴ・ラィヒの音楽ー中期以降の作品から見る特異性一

大学院に進学後、自身のプロデュースユニット「したため」を始動させ、演出家として活動を展開する。在籍中から「KYOTO EXPERIMENT(京都国際舞台芸術祭)」にスタッフとして関わり、現在は事務局員。2018年、こまばアゴラ演出家コンクールにおいて、観客賞を受賞。

2011年度修了

建築・環境デザイン領域(旧:環境デザイン領域)

[左] 解析画像 [右上] 内観パースペクティブ [右下] 修了展の展示風景

デザインソフトからシミュレータへ。

風から生まれた、新しい建築のかたち。

大学院では、風の流れと建築のかたちについての研究をしていました。外観や様式とは違う新しい評価軸を、風という身近にあるもので見出すことができれば面白いのではないかと考えたのです。本来は熱の伝達などをシミュレーションする「FlowDesigner」というソフトを使って、風の流れを可視化していきました。「比良おろし」という琵琶湖へ強風が流れ込む現象を体験しに行き、それをPC上で再現したこともあります。また、「旧前川邸」を題材にして、名建築と言われる建物の風の流れを調べました。風の出入り口や窓の開き方、壁の配置について詳しく見ていく中で、快適な風と心地いい居住空間をつくるために、植栽なども深く関わっていることがわかりました。2年次は、風の流れをもとに、新しい建物の形、新しい心地よさをデザインするという試みにチャレンジしました。人がより心地いいと感じるサラッとした風を生み出すために、光によって空気の温度を高めることや、風が下から入って上に抜けていく設計にしたことで、意匠性の追求だけでは辿り着けなかったような建物の模型をつくることができました。大学院を修了した今は、設計職として鴻池組に就職。京都芸術大学の設計も手がけている会社です。この大学は僕にとって、多くの同級生や先生と語り合い、大切な時間を過ごしてきた場所。将来は自分も、誰かにとって大切な場所となるような環境をつくっていきたいです。

風を使った新しい建築設計の可能性を探るために大学院へ。「旧前川邸」などを題材に建築と風の関係について考察。修了展にて、模型だけでなく熱流体シミュレーションで空気の流れをヴィジュアル化した作品「風とかたちのエチュード」を出品し優秀賞受賞。株式会社鴻池組に入社し、設計業務に携わる。

2019年度修了

空間が与える印象とは?

人とデザインの関係を突き詰める。

商業建築は住宅と違い、年齢層も目的も様々なお客さまが訪れる場所です。不特定多数の人のために空間をデザインするという行為に商業建築の面白さを感じ、大学院では、商空間を構成する壁面や床などの要素が、人にどのような印象を与えるのかについて研究を深めました。例えば、壁に少し傾斜を加えるだけで、空間の印象が変わること。「赤」にも様々な赤があり、わずかな色の差が、場の雰囲気を変えること。建築を構成するデザインと人の関係を見つめながら、京都にある寺院を訪れたり、スペインへ赴いてサグラダ・ファミリアを自分の目で見て建築を肌で感じ、自分の感覚を磨きあげていきました。

商業建築に向き合い続けて10年。

今も変わらない探究心。

仕事として商業建築を手がける今、大学院で培ったデザインの捉え方が、アウトプットにも影響していると感じます。100年建築という価値観も生まれる中、商業建築のサイクルは5〜10年。今という時代性を捉えつつ、ブランドが紡いできたメッセージをどのように表現していくか。様々な視点を織り交ぜ、空間を創りあげています。そんな仕事のひとつを、『商店建築』という学生時代から読み込んできた業界誌に取り上げてもらい、大学院の恩師からの「読んだよ」という電話に、嬉しさが込み上げてきました。修士で2年、この職に就いて8年、建築への探究心は今も色褪せることがなく、前へと進む原動力になっています。

岐阜県下呂市出身。高校生のとき家族旅行で訪れた龍安寺の石庭や、映像で見たサグラダ・ファミリアに刺激を受け、建築を志す。現在は、商空間をプロデュースする株式会社スペースに勤務し、ファッション、アイウェアブランドなどの商空間を、設計から施工管理まで一貫して手がける。

2011年度修了

博士課程 研究・制作

“時の流れ”を、画にうつし込む。ひとりの画家を研究し、描き方も、生き方も深めていく。

大学で中国画を学んでいた私は、初めて本物の日本画を目にしたとき、その迫力に圧倒されました。日本画家として尊敬する山田伸先生や松生歩先生が教鞭をとっていると知り、この大学院に進学。一から日本画を学びました。2年では時間が足りず、もっと日本画の世界を知りたいと博士課程の道へ。私と同じように女性を描き続けた上村松園をテーマに研究に取り組みました。能の物語からインスピレーションを受けることの多かった上村松園。“物語に流れる時間”を、ひとつの画としてどう表現するのか。『焰(ほのお)』という作品では、物語の象徴的な存在である“藤の花”が着物の柄として描かれています。様々な資料を集めて、ひとつの画、ひとりの画家と向き合っていく時間は、私自身の絵にも変化をもたらしました。女性の背景に描く植物に、どのような感情や物語を投影させるのか。時の流れを意識することで、作品に奥行きが生まれていったのです。研究と制作を行き来する中で、大学から推薦をいただいて『京都アートフェア2014』に参加。ここで画廊とのつながりが生まれ、神戸と東京で個展を開催できるようになりました。東京から神戸まで、私の作品を見に来てくださる方もいて、画家として生きる日々に大きな幸せを感じています。京都芸術大学は、作家として生きる姿を見せてくれる先生が間近にいる場所。私も女性画家としての道を、力強く描いていきたいです。

中国北京言語文化大学で中国画を学んだ後、日本画を学ぶため本学へ。2014年『京都アートフェア』をきっかけに神戸や東京で個展を重ねる。2015~2018年『顧洛水個展』(川田画廊)、2018年『夢の如く』(清アートスペース)。また2014年に『春の院展』に初入選。公募展、グループ展でも数多く作品を発表。

京都で過ごした13年間は、人生の道標であり、かけがえのない宝物。

幼いころから日本のアニメを見て育ち、映画やドラマにも夢中になり、日本で映像を学びたいと思うようになりました。学部で映像理論などを学び、修士・博士課程に進学。論文の執筆はとても苦労しました。博士論文では12万字も書かなければいけません。日本語を書くことにまだ不慣れでしたし、内容も過去にはない新しい発見が求められます。乗り切れたのは先生方のお陰です。北小路隆志先生から的確なご指摘をいただき、客員教授の羽生清先生には研究に対する真摯な姿勢を教えられました。学部生のときよりも先生方と深く関わり、その情熱にふれることで、研究への高い意欲を持ち続けられました。博士論文をもとに2016年に日本で出版した書籍が『チャン・イーモウの世界』。京都で学んだことの集大成です。帰国した今は講師を務め、知識だけでなく、情熱を伝えられる指導者をめざしています。

1998年西安大学卒業。1999年に留学生として来日し、京都国際外国語センターで2年の語学学習を経た後、京都芸術大学映像・舞台芸術学科映像コースに入学。同大学院へ進学し、芸術研究科芸術専攻で博士号(学術)を取得。現在は中国西北大学藝術学院の専任講師を務める。

研究の成果を教える経験と、

研究をさらに深める経験。

私の専門は、日本画の技法と材料です。博士課程に進んだのは研究や制作を続けたかったことと、社会に出て自分が学んできたことを人に教えられるようになりたいという理由からです。博士号を取得すればその道に近づけると考えました。博士課程では、TA(ティーチング・アシスタント)として先生の授業を手伝いました。日本画の材料である膠(にかわ)を特殊な方法で溶かすなど、私が研究してきたことを学部生たちに伝えました。実際の授業ですからプレッシャーもありますが、人に技術や知識を教える訓練になりました。一方で、自らの研究については、修士のときよりも専門的になります。そして、その研究を生かし、新たな日本画の技法を盛り込んだ作品を制作しました。しかし、当初は否定的な評価を受け、そのまま続ける自信が持てませんでした。そんなとき、藤本由紀夫先生から「否定されるということは、誰もやっていないことだからチャンスだよ」という言葉をいただきました。それが救いになって新たな作品を完成させることができ、結果的には好意的な評価をいただくようになったのです。

博士課程の研究を突き詰め、

チャンスを掴んだ。

現在は、本学の日本画コースの講師を務める一方、東京の伝統画材ラボ「PIGMENT(ピグモン)」の所長をしています。このラボでは、伝統的なものから最新のものまで様々な画材をそろえ、画材の販売にとどまらず、伝統技法の講座などを開いて知識や技術も提供しています。私はここでも講師として、様々な人に珍しい日本画の技法を教えています。振り返れば、日本画の技法・材料を研究し作品を制作しながら人に教えるという学生のときからの目標が、現実のものになっています。チャンスを掴めたのは、博士課程で勇気づけられた“誰もやっていない”研究を突き詰めてきたからです。「PIGMENT」では、芸術を核にして他業種と連携する“誰もやっていない”試みにも挑もうとしています。

京都芸術大学 美術工芸学科日本画コース 非常勤講師

1986年生まれ。神奈川県出身。2006年、京都芸術大学美術工芸学科日本画コースに入学。同大学院に進学し、博士号(芸術)を取得。博士課程で開催した個展「滅びの装い」で好評を博す。現在は同大学美術工芸学科日本画コースの非常勤講師と伝統画材ラボ「PIGMENT」所長を務める。