2025年10月17日(金)

- プレスリリース

「大学淘汰時代」に問われる、“学びの質”と“探究する力” ー京都芸術大学、探究学習を評価する新入試制度で志願者数前年比130%に達し、過去最高を記録

社会が求める「課題発見・創造・協働」の力をいち早く評価へ

国内最大級の総合芸術大学である京都芸術大学(京都市左京区/学長 佐藤 卓)は、2026年度入試の「総合型選抜型Ⅰ期」において、志願者数が過去最高の5,713名、前年比130%に増えました。長年培ってきた「総合型選抜」の「体験授業型入試」に加え、今年度新たに導入した「探究プロセス型」入試に注目が集まった結果となります。

.png)

■「大学淘汰時代」に問われる、“学びの質”と“探究する力”

近年、私立大学の半数以上が定員割れとなり、約4割が赤字経営に陥っているともいわれています(※文部科学省・東京商工リサーチ等の調査より)。少子化の進行により、2007年頃から「大学全入時代」となり、現在は「大学淘汰時代」に入っています。大学経営の安定と教育の質の両立が、いま大きな社会課題となっています。

■知識から“探究”へ――教育のパラダイムシフト

こうした中、文部科学省は高校教育改革の一環として「探究学習」を推進しています。

生徒が自ら課題を設定し、調査・考察・表現を通して主体的に学ぶ「探究的な学び」は、知識の暗記や受験偏重型教育からの転換を目指すものです。

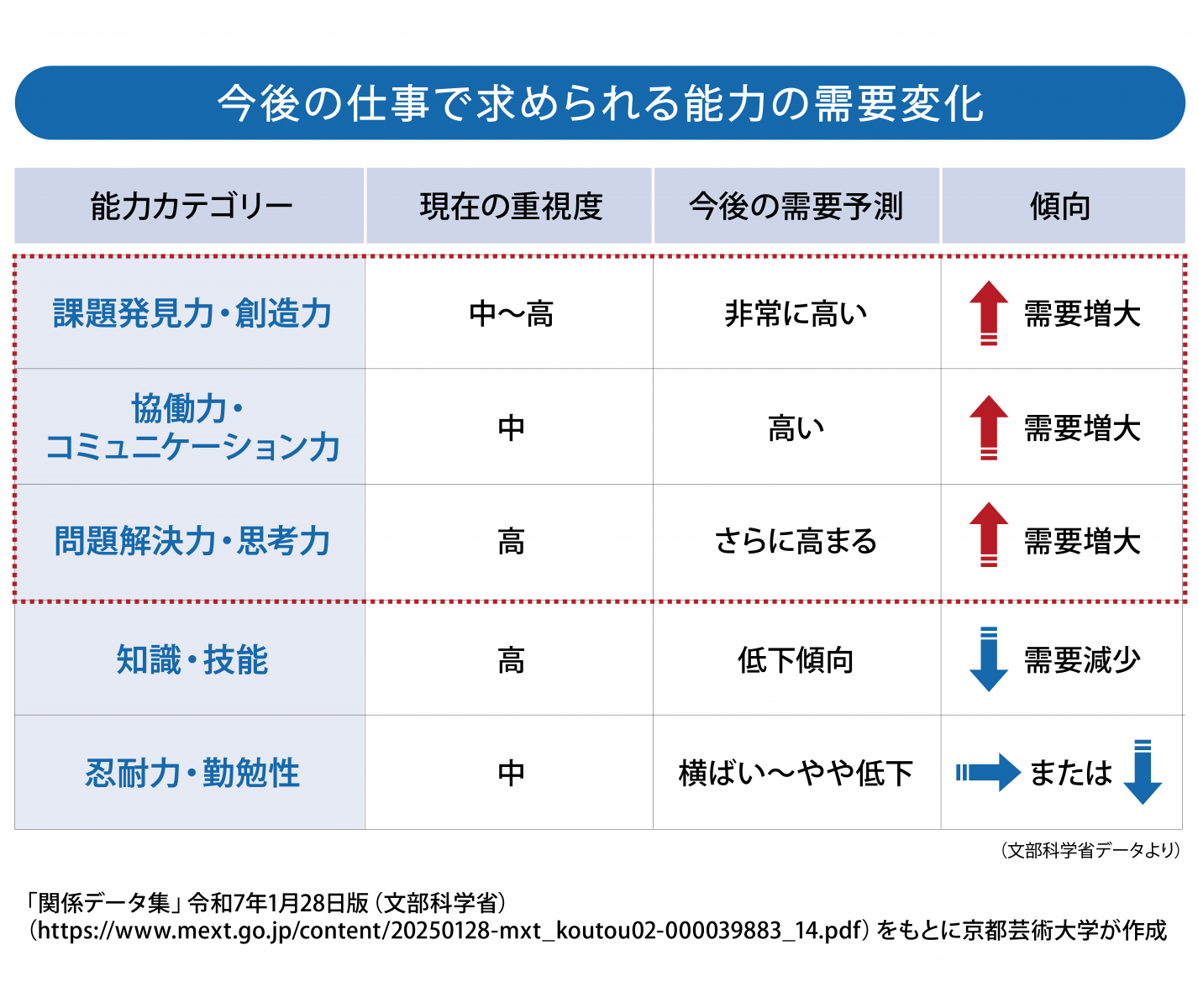

文部科学省が2025年1月に公表した「関係データ集(令和7年1月28日版)」によると、今後の仕事で求められる能力は、“知識”や“技能”よりも、「課題発見力」「創造力」「協働力」などの探究的スキルの需要が高まると予測されています。特に、社会全体で「自ら課題を見つけ、考え、他者と協働して解決に導く力」へのニーズが顕著に上昇しており、教育現場でも“知識を問う”から“問いを立てる”学びへの転換が進行しています。

■20年前から“探究”を入試に取り入れてきた大学――京都芸術大学の挑戦

こうした時代の変化に20年以上先駆け、京都芸術大学は「学びと入試の不一致」を解消する入試制度改革に取り組んできました。

2002年より実施している「体験授業型」入試では、受験生が大学の授業を実際に体験し、教員がその取り組み姿勢や表現力を直接評価。受験生にとっては入学後の学びを具体的にイメージでき、大学にとっても「共に学ぶ適性」を確認できる仕組みとして高い評価を得てきました。

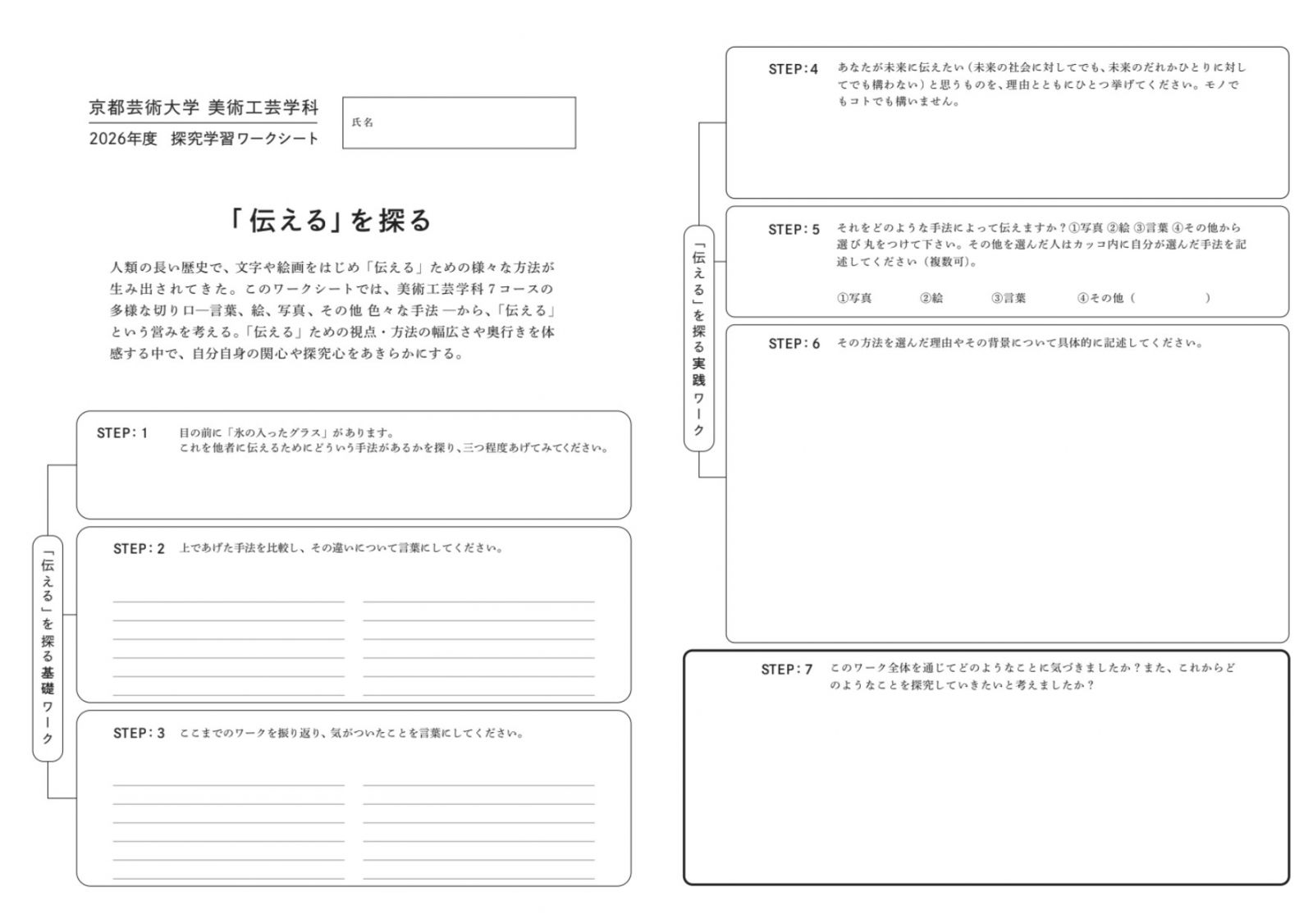

さらに本年度からは、アートやデザインの経験がなくても「探究のプロセス」や「熱意」を多角的に評価できる「探究プロセス型」入試を導入。受験生は「探究学習ワークシート」と5分以内の説明動画を提出し、課題設定の着眼点・探究プロセスの深さ・表現力・熱意といった、従来測りにくかった要素を評価対象としています。

結果として、2026年度入試の総合型選抜では志願者数5,713名(前年比130%)を記録。

探究学習で育まれた力を正当に評価する入試制度として、高校・教育関係者からも注目を集めています。

■“入試は才能の入口ではなく、学びの始点”

京都芸術大学は今後も、入試制度改革を通じて、高校生一人ひとりの可能性を正当に評価し、未来につながる学びを支える大学を目指していきます。

“探究する力”を評価する仕組みを社会実装することで、教育と社会をつなぐ新しいモデルを発信していきます。

【新入試「総合型選抜1期 探究プロセス型」について】

京都芸術大学では、本年度から受験生ファーストの新入試「総合型選抜1期 探究プロセス型」を導入しました。これまでの「体験授業型」入試で培ったノウハウを活かしながら、受験生の探究心や意欲を多角的に評価し、誰もが挑戦できる入試制度を実現しています。

(画像:京都芸術大学美術工芸学科の2026年度探求学習ワークシート)

(画像:京都芸術大学美術工芸学科の2026年度探求学習ワークシート)

美術経験がなくても挑戦できる入試

アートやデザインの経験がなくても、自らの探究心・問題意識・表現意欲を評価対象とする仕組みです。これにより、芸術分野に興味を持ちながらも一歩を踏み出せなかった学生にも広く門戸を開いています。夏休み期間には、各学科が受験生向けに「探究プロセス対策講座(探究ワークショップ)」を開催。教員が直接指導しながら探究学習を体験できるサポート体制を構築しています。

全国どこからでも受験可能、併願も柔軟に

「探究プロセス型」入試は、提出物のみで評価が完結するため、遠方在住の学生でも無理なく受験できます。また、芸術系以外の進路も視野に入れている高校生にとって、併願しやすい制度としても好評です。

入学前から始まる“0年生プログラム”

合格者は「0年生」として位置づけられ、入学までの期間に課題や学びに取り組む独自プログラムを実施しています。特に、美術やデザインの学習経験が少ない学生にとって、入学後の学びに必要な基礎を身につけられる内容となっており、誰もが安心して大学での学びをスムーズにスタートできる仕組みです。

※ご参考:総合型選抜1期 探究プロセス型(エントリー方式)https://www.kyoto-art.ac.jp/admission/inquiry1/

「誰もが挑戦できる入試へ」――制度設計教員が語る“探究プロセス型”の狙い

プロダクトデザイン学科 教授 大江 孝明

探究学習は"問いを立てる力"や"粘り強く取り組む姿勢"を育むものであり、芸術大学での学びとも非常に親和性があります。しかし、従来の入試制度では、受験生の探究力を正しく評価することが難しい状況がありました。今回の『探究プロセス型』入試では、高校生一人ひとりが探究してきたプロセスを多角的に捉え、入学後の伸びしろを更に重視して評価できる仕組みを設計しました。

本学らしい"学びのプロセス重視"の制度として、未来の大学教育のスタンダードをつくっていきたいと考えています。

⬛︎ 京都芸術大学について

国内最大規模の芸術大学として通学課程、通信教育課程を合わせ、国内外から23,000名を超える多様な年齢層の意欲的な学生が集まる教育機関です。芸術を通して社会で必要な力を育成しています。芸術を学んだ学生が社会を変える「藝術立国」を教育目標に掲げ、通学課程では特に"社会と芸術"の関わりを重視した芸術教育を推進。企業や自治体などが抱える課題を、学生たちがアート・デザインの力で解決する「社会実装プロジェクト」を年間100件以上実施しています。学科を超えたグループワークや実際の仕事を通して、社会性を備えた表現者を育成しています。

所在地:〒606-8271 京都府京都市左京区北白川瓜生山町2-116

URL:https://www.kyoto-art.ac.jp/