2024.07.09

- 講座・講演

- 近畿圏

藍の學校 TSUNAGU.US#1 オンラインレクチャー

「伝える・つながる・受け継ぐ」

2024. 08/23 (金)

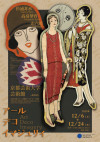

2024. 12/08 (日)

オンラインレクチャー

TSUNAGU.US #1

講座テーマ「伝える・つながる・受け継ぐ」

美学者、研究者、プロデューサー、アーティストそれぞれの視点で、工芸の現状、歴史、哲学、地域プロデュースについて、オンライン座学形式の講座を全5回開催します。

吉岡洋 (美学者 京都芸術大学教授)

日時:8月23日(金) 18:00~19:40

題名:ミメーシスとうつし──伝達の哲学

内容:西洋芸術思想の根底にある「模倣=ミメーシス」概念と、日本美学における「うつし(写し、移し)」という考え方を比較検討しつつ、新石器時代以降現代に至るまでの人類文明において、伝えること、受け継ぐこととはそもそも何を意味するのか、その哲学的な根底をめぐって考えます。

前﨑信也 (工芸文化史・京都女子大学教授)

日時:9月28日(土)14:00~15:40

題名 : 伝統を受け継ぐために必要な勇気の話

内容:私たちは「伝統は変わってはいけない」と考えがちです。しかし、毎日少しずつ社会は変わり、人は変わり、使える材料・素材は同じではなくなっていきます。このレクチャーでは様々な実例を挙げて、伝統を受け継ぐために必要な勇気についてお話します。

鈴木修司 (ゆいまーる沖縄株式会社 代表取締役・沖縄県立芸術大学 非常勤講師)

日時. :10月25日(金) 18:00~19:40

題名 : 沖縄の染織物業界から考える文化と経済

内容:沖縄県は、国の伝統的工芸品に13品目の染織物が指定されていますが、生産額、従事者数は減少傾向にあり、厳しい状況が続いています。このような状況を生み出している産地の現状や染織物業界の産業構造から課題を抽出し、次世代に産地の明るい未来を繋いでいくための文化と経済の調和ある発展を考えます。

山元桂子 (染色家・(株)山元染工場 取締役・京都芸術大学 美術工芸学科専任講師)

日時:11月23日(土・祝) 15:00~16:40

題名:染工場経営とものづくりの継続

内容:私は京都という染織の産地に支えられながら、作り手として生きています。作り手と伝え手は両立できるのか。売り手や使い手に向けて私たちが伝えたいことは何なのか。産地に不足している人材とはどんな人材なのか。染色を生業とする身として、芸術大学で染色について伝える講師として考え続けています。

清水六兵衛 (陶芸家・京都芸術大学名誉教授)

日時:12月8日(日)14:00~15:40

題名:清水家における伝統と革新

内容:清水六兵衞家は初代が1771年に開窯してから私で8代目となりますが、その歴代の制作スタイル

は各代独自のもので、共通する技法やスタイルといったものは感じられません。それでも共通するのはモノづくりへの姿勢といったものでしょうか。それぞれの時代での革新が伝統につながっているように思います。

講座テーマ「伝える・つながる・受け継ぐ」

美学者、研究者、プロデューサー、アーティストそれぞれの視点で、工芸の現状、歴史、哲学、地域プロデュースについて、オンライン座学形式の講座を全5回開催します。

吉岡洋 (美学者 京都芸術大学教授)

日時:8月23日(金) 18:00~19:40

題名:ミメーシスとうつし──伝達の哲学

内容:西洋芸術思想の根底にある「模倣=ミメーシス」概念と、日本美学における「うつし(写し、移し)」という考え方を比較検討しつつ、新石器時代以降現代に至るまでの人類文明において、伝えること、受け継ぐこととはそもそも何を意味するのか、その哲学的な根底をめぐって考えます。

前﨑信也 (工芸文化史・京都女子大学教授)

日時:9月28日(土)14:00~15:40

題名 : 伝統を受け継ぐために必要な勇気の話

内容:私たちは「伝統は変わってはいけない」と考えがちです。しかし、毎日少しずつ社会は変わり、人は変わり、使える材料・素材は同じではなくなっていきます。このレクチャーでは様々な実例を挙げて、伝統を受け継ぐために必要な勇気についてお話します。

鈴木修司 (ゆいまーる沖縄株式会社 代表取締役・沖縄県立芸術大学 非常勤講師)

日時. :10月25日(金) 18:00~19:40

題名 : 沖縄の染織物業界から考える文化と経済

内容:沖縄県は、国の伝統的工芸品に13品目の染織物が指定されていますが、生産額、従事者数は減少傾向にあり、厳しい状況が続いています。このような状況を生み出している産地の現状や染織物業界の産業構造から課題を抽出し、次世代に産地の明るい未来を繋いでいくための文化と経済の調和ある発展を考えます。

山元桂子 (染色家・(株)山元染工場 取締役・京都芸術大学 美術工芸学科専任講師)

日時:11月23日(土・祝) 15:00~16:40

題名:染工場経営とものづくりの継続

内容:私は京都という染織の産地に支えられながら、作り手として生きています。作り手と伝え手は両立できるのか。売り手や使い手に向けて私たちが伝えたいことは何なのか。産地に不足している人材とはどんな人材なのか。染色を生業とする身として、芸術大学で染色について伝える講師として考え続けています。

清水六兵衛 (陶芸家・京都芸術大学名誉教授)

日時:12月8日(日)14:00~15:40

題名:清水家における伝統と革新

内容:清水六兵衞家は初代が1771年に開窯してから私で8代目となりますが、その歴代の制作スタイル

は各代独自のもので、共通する技法やスタイルといったものは感じられません。それでも共通するのはモノづくりへの姿勢といったものでしょうか。それぞれの時代での革新が伝統につながっているように思います。

| 費用 | 無料 |

|---|---|

| 定員 | なし |

| 申込方法 | 藍の學校ホームページ https://ai-no-gakko.kyoto-art.ac.jp/ |

| 主催 | 京都芸術大学 |

| お問合せ | info@ainogakko.jp |

| 関連教員 | 吉岡洋、梅崎由起子、三田村有芳 |