2016.03.11

- 展覧会

- 近畿圏

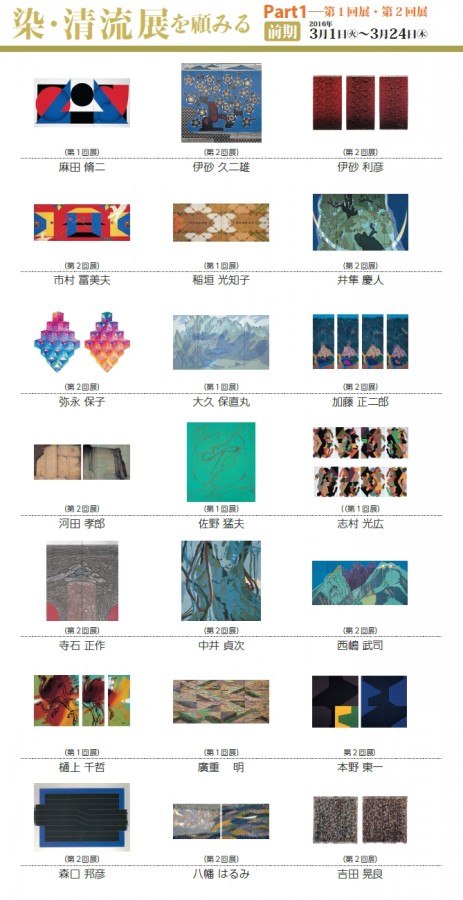

染・清流展を顧みる

第1回展・第2回展 [前期]

2016. 03/01 (火)

2016. 03/24 (木)

10:00

17:00

毎週月曜休館 (祝日の場合は翌日)

染・清流館

京都市中京区室町通錦小路上ル山伏山町550-1 明倫ビル6階

MAP

美術工芸学科八幡はるみ教授の作品が出展されています。

------- オフィシャルホームページより -------

「染・清流展」は1991 年に始まったが、その草創期を前期・後期に分けて顧みるのが本展である。前期には第1~第2回展の21 点、後期には第3~第5回展の21 点の出品作が展示される。そのなかには伊砂利彦、来野月乙、佐野猛夫、三浦景生、皆川泰蔵など約10 人の物故作家が含まれている。

第1回展図録に私は次のように書いた。

「昭和15 年、池長孟さんが神戸に南蛮美術館を設立したとき、こう言われました。『お金もうけの上手は、随分たくさんいるが、お金遣いの名人はあまり見当たらぬ』『神戸のような国際大都市にして、美術館の一つも持たないということは、国民教養の程度も察せられて、大きな国辱である』と。

このたび『染・清流展』が催されるに際し、私は池長孟さんの言葉を想起しました。京都は世界に冠たる『染色のまち』ですが、不思議なことに、染色に関する専門美術館はありません。それを嘆いた小澤淳二さんから染色美術館設立の相談をうけたとき、私は双手をあげて賛同し、全面的な協力を約した所以であります」。

もとより、ひとくちに染色といっても、着物その他を含めて、広範な領域にわたる。そこでまず、パネル形式に限定した展覧会を開き、優秀作品を収集保存することになった。出品作家は染色界の第一線で活躍するベテランおよび中堅である。私はいま、第1~第5回展図録の作品写真を眺めつつ、各人各様のきわめて旺盛な制作意欲に打たれ、発足当時の熱気を思いおこしている。このような熱気の再来を願うことも、本展開催の動機のひとつである。

木村重信(染・清流館館長)

------- オフィシャルホームページより -------

「染・清流展」は1991 年に始まったが、その草創期を前期・後期に分けて顧みるのが本展である。前期には第1~第2回展の21 点、後期には第3~第5回展の21 点の出品作が展示される。そのなかには伊砂利彦、来野月乙、佐野猛夫、三浦景生、皆川泰蔵など約10 人の物故作家が含まれている。

第1回展図録に私は次のように書いた。

「昭和15 年、池長孟さんが神戸に南蛮美術館を設立したとき、こう言われました。『お金もうけの上手は、随分たくさんいるが、お金遣いの名人はあまり見当たらぬ』『神戸のような国際大都市にして、美術館の一つも持たないということは、国民教養の程度も察せられて、大きな国辱である』と。

このたび『染・清流展』が催されるに際し、私は池長孟さんの言葉を想起しました。京都は世界に冠たる『染色のまち』ですが、不思議なことに、染色に関する専門美術館はありません。それを嘆いた小澤淳二さんから染色美術館設立の相談をうけたとき、私は双手をあげて賛同し、全面的な協力を約した所以であります」。

もとより、ひとくちに染色といっても、着物その他を含めて、広範な領域にわたる。そこでまず、パネル形式に限定した展覧会を開き、優秀作品を収集保存することになった。出品作家は染色界の第一線で活躍するベテランおよび中堅である。私はいま、第1~第5回展図録の作品写真を眺めつつ、各人各様のきわめて旺盛な制作意欲に打たれ、発足当時の熱気を思いおこしている。このような熱気の再来を願うことも、本展開催の動機のひとつである。

木村重信(染・清流館館長)

| 費用 | 大人300円、学生200円 |

|---|---|

| 定員 | - |

| 申込方法 | - |

| 主催 | 染・清流館 |

| お問合せ | 075-255-5301 |

| URL | http://someseiryu.net/topic_page.html |

| 関連教員 | 八幡はるみ (美術工芸学科 教授) |